Lauban/Lubań

1. Toponymie

Deutsche Bezeichnung

Lauban, veraltet auch Luban.

Amtliche Bezeichnung

poln. Lubań, veraltet auch Lubiany, Lubiana (1847) oder Lubin[1] (1888).

Anderssprachige Bezeichnungen

tschech. Lubáň, lat. Lubanum, Lubani (13. Jahrhundert), Luban (1446).

Etymologie

Die Herkunft des Stadtnamens ist unbekannt. Möglicherweise leitet er sich vom Sorbischen lub (= Holz, Rinde) ab, was auf Anfänge in einer Rodungssiedlung hinweisen könnte.[2] Eine andere Ableitung bezieht sich, ähnlich wie bei anderen slawischen Ortsnamen, auf einen legendären Gründer.

2. Geographie

Lage

Die Stadt liegt auf 51° 07‘ nördlicher Breite, 15° 17‘ östlicher Länge, ca. 38 km nordwestlich von Hirschberg/Jelenia Góra, ca. 23 Kilometer südöstlich von Görlitz/Zgorzelec und der deutsch-polnischen Grenze und ca. 120 Kilometer westlich der Woiwodschaftshauptstadt Breslau/Wrocław.

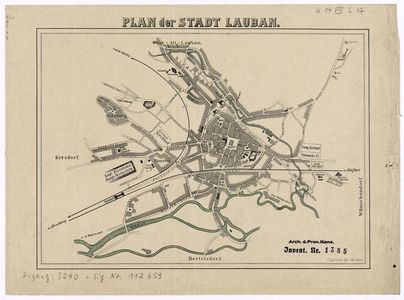

Topographie

Lauban liegt am linken Ufer des Queis (poln. Kwisa), des längsten Nebenflusses der Bober (poln. Bóbr), im Iservorgebirge (poln. Pogórze Izerskie). Südlich der Stadt erstreckt sich das Isergebirge (poln. Góry Izerskie), wiederum im Norden geht die Landschaft in die Schlesisch-Lausitzische Tiefebene (poln. Nizina Śląsko-Łużycka) über.

Region

Staatliche und administrative Zugehörigkeit

Polen. Lauban liegt in der Woiwodschaft Niederschlesien (poln. Województwo dolnośląskie) und ist Hauptstadt des gleichnamigen Kreises (poln. Powiat lubański). In den Jahren 1975−1998 gehörte die Stadt zur Woiwodschaft Hirschberg (poln. Województwo jeleniogórskie). Seit 1991 gehören Stadt und Kreis der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa an.

3. Geschichte und Kultur

Gebräuchliche Symbolik

Laubans Wappen zeigt einen rot-schwarzen, quer geteilten Wappenschild mit gekreuzten silbernen Schlüsseln.

Das heutige Wappen ist eine vereinfachte Version des Wappenbriefes, welchen Kaiser Ferdinand I. von Habsburg (1503–1564) der Stadt 1541 verliehen hat. Es ist unter anderem auf dem ältesten bekannten Abdruck des Stadtsiegels aus dem Jahr 1692 zu sehen und dort mit der Umschrift „SIGILLVM.MAIVS.CIVITATIS.LVBAN“ versehen. Es zeigt eine zinnenbewehrte Mauer mit Torbogen und zwei spitzbedachte Türme, zwischen denen ein rot-schwarzer, quer geteilter Schild schwebt, auf dem sich zwei silberne Schlüssel kreuzen. Der Schild wird von einem Ritterhelm gekrönt, auf ihm ein offener, rechts roter, links schwarzer Flug, mit dem silbernen, nach rechts steigenden Löwen, das Wappentier von Böhmen.

Das städtische Schlüsselschild ähnelt dem Familienwappen des oberlausitzischen Adelsgeschlechts von Uechtritz, welchem u.a. die südlich von Lauban gelegene Burg Tzschocha (poln. Zamek Czocha) gehörte.

Beinamen

Lauban wird im Verbund mit Bautzen, Görlitz, Löbau, Kamenz und Zittau als „Sechsstadt“ bezeichnet. Dies geht auf das Bündnis zur gegenseitigen Unterstützung und zum Schutz vor Raubrittern zurück, zu dem sich die Städte am 16. August 1346 zusammenschlossen. Jedes Mitglied des Sechsstädtebundes musste eine Abgabe leisten und Truppen stellen, deren Größe sich nach ihrer Einwohnerzahl richtete. Dank Geldverleihungen an Fürsten und Könige und einer gemeinsamen Politik gelangten die Sechserstädte zu Freiheiten und Privilegien. Der Sechsstädtebund bestand bis zur Teilung der Oberlausitz zwischen Sachsen und Preußen im Jahr 1815. Dank seiner zentralen Lage diente Lauban als Austragungsort der Bundesversammlungen. Am 21. Juni 1991 schlossen sich die Städte zu einem neuen Sechsstädtebund zusammen, der der Tourismusförderung in der Region dienen soll.

Mitunter wird als offizieller polnischer Name fälschlich „Lubań Śląski“ angegeben. Diese Bezeichnung gilt jedoch nur für die Bahnstation, um sie von anderen namensgleichen Orten, etwa Lubahn/Lubań in Pommern, zu unterscheiden.

Mittelalter

Das konkrete Gründungsdatum der Stadt ist unbekannt. Historiker vermuten, dass Lauban das Magdeburger Stadtrecht um das Jahr 1220 vom böhmischen König Ottokar I. Přemysl (um 1155/1167–1230) verliehen bekam. 1231 ging die Stadt als Teil der Markgrafschaft Meißen an Otto III. von Brandenburg (1215–1267). Unter der Herrschaft der Askanier gewann sie zahlreiche Privilegien, darunter das Recht Salzmarkt zu halten sowie Zollfreiheit für einheimische Kaufleute, die zwischen Lauban und Breslau Handel trieben. Aus dem Jahr 1268 stammt die älteste urkundliche Erwähnung der Stadt. 1273 stifteten die Bürger der Stadt ein Franziskanerkloster.

1319 ging Lauban an den Piastenherzog Heinrich I. von Jauer (1294–1346) über. Er machte es zum Hauptort des gleichnamigen Weichbilds, das etwa 20 bis 40 Dörfer umfasste. Zudem stiftete er das Nonnenkloster Maria Magdalena und ein Spital für die Stadt. Nach dem Tod Heinrichs I. fiel Lauban an seinen Schwager Johann von Luxemburg, der seit 1311 König von Böhmen (1296–1346) war.

Neuzeit

Während der Hussitenkriege wurde die Stadt 1427 und 1431 geplündert, sie wurde mehrfach von Epidemien heimgesucht (1426, 1435, 1464, 1497–1498) und brannte zwei Mal nieder (1487,1499). Im späten 15. Jahrhundert begann eine wirtschaftliche Erholung. Ab 1489 kauften Laubans Stadträte sukzessive die umliegenden Güter. Gleichzeitig verliehen aufeinanderfolgende Herrscher Lauban neue Freiheiten.

Die kurze Blütezeit endete 1547 mit dem oberlausitzischen „Pönfall“: Als Folge ihrer Weigerung, Kaiser Ferdinand I. (1503–1564) im Schmalkaldischen Krieg finanziell und militärisch zu unterstützen, verloren die Mitglieder des Sechsstädtebundes viele ihrer Vorrechte.

1590 erschütterte ein Erdbeben die Stadt und beschädigte zahlreiche Gebäude. 1635 gingen die Nieder- und Oberlausitz als erbliche Mannlehen der böhmischen Krone an den sächsischen Kurfürsten über. Aus dem Dreißigjährigen Krieg ging die Stadt verarmt hervor. Dank dem verstärkten Handel profitierte Lauban stark von der Personalunion zwischen dem wettinischen Kurfürstentum Sachsen und der Adelsrepublik Polen-Litauen (1697–1763).

Der wirtschaftliche Aufschwung endete mit dem Ausbruch des Siebenjährigen Krieges (1756–1763). Zudem wurden große Teile der Stadt am 14. Juli 1760 von einem Brand zerstört.

In Folge der Bestimmungen des Wiener Kongresses von 1815 fiel der Ort Preußen zu. 1832 wurde in Lauban die preußische Städteordnung von 1808 eingeführt. Nach dem Abbau der Stadtbefestigungen konnte sich die Stadt ausdehnen, und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann ihre Industrialisierung. 1863 wurde das städtische Gaswerk eröffnet. Einige Jahre später folgten ein Wasserverteilungssystem (1867) und die Kanalisierung (1870), ab 1894 die Elektrifizierung.

Während des Ersten Weltkriegs gab es in Lauban ein Lager für russische Kriegsgefangene. Neben Soldaten des Zarenreiches wurden dort politische Gefangene festgehalten, darunter viele Polen. Die prominenteste Insassin war Aleksandra Piłsudska (1882–1963) geb. Szczerbieńska, die zweite Ehefrau von Józef Piłsudski (1867–1935), des Marschalls der Zweiten Polnischen Republik.

Zeitgeschichte

Vom 17. Februar bis zum 6. März 1945 dauerten erbitterte Kämpfe um Lauban. Der Sieg in der dreiwöchigen Schlacht wurde in einer der letzten Wochenschauen als großer Erfolg gefeiert. Reichspropagandaminister Joseph Goebbels (1897–1945) reiste am 9. März 1945 nach Lauban, um die Kämpfenden auszuzeichnen. Die Bevölkerung wurde bereits am 13. Januar dazu aufgerufen, die Stadt zu evakuieren. Nach tagelangem Artilleriebeschuss wurden Anfang Mai die Brücken über den Queis gesprengt.

Gemeinsam mit anderen Teilen Schlesiens östlich der Oder-Neiße-Grenze kam die Stadt unter polnische Verwaltung.

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung

| 1706[3] | 1819[4] | 1861 | 1895[5] | 1905[6] | 1925[7] | 1939[8] | 1946 | 1948 | 1955[9] | 2005[10] | 2020[11] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3.915 | 4.300 | 6.603 | 12.235 | 15.467 | 15.971 | 16.436 | 6.846 (darunter 1.617 Deutsche) | 9.269 (darunter ca. 200 Deutsche) | 18.043 | 22.392 | 20.965 |

Wirtschaft

Seit dem Mittelalter gehörte die Textilindustrie zu den wichtigsten Einnahmequellen von Lauban. In der Stadt und den umliegenden Dörfern lebten zahlreiche Weber. 1865 eröffnete die erste der Textilfabriken, die nach und nach die Hausproduktion ersetzten. Eine besondere Rolle spielte in Lauban die Taschentuchproduktion. 1779 gründete J. G. Weinert die erste Taschentuchweberei der Stadt. Die Laubaner „Schnupptüchel“ mit ihrem charakteristischen karierten Muster erfreuten sich großer Beliebtheit; auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900 wurden sie preisgekürt. 1938 stellten 3.000 Webstühle 3.000.000 „Schnupptüchel“ pro Woche her, was ca. 90 Prozent der gesamtdeutschen Produktion entsprach. Laubans größte Taschentuchfabrik, die Firma Gustav Winkler, beschäftigte 1939 8.700 Arbeiter. Die Taschentücher wurden in alle Welt exportiert, daher der Werbespruch: „Lauban putzt der Welt die Nase“.

Im Jahre 1854 gründete in der Stadt der Maurermeister Albert Augustin die „Laubaner Thonwerke“, auch als Augustin-Werke bekannt, die auf die Herstellung von qualitativ hochwertigen roten Fassadeziegeln und architektonischen Terrakottadetails spezialisiert waren. Ihre Erzeugnisse wurden unter anderem beim Bau des Kohlfurter Bahnhofs und des Roten Rathauses in Berlin verwendet. 1870 wurde eine weitere Niederlassung des Betriebes in Gersdorf am Queis (Gierałtów) eröffnet.

1865 wurde die Bahnstrecke zwischen Kohlfurt (Węgliniec) und Lauban eröffnet. Sie war der nordwestliche Zweig der Schlesischen Gebirgsbahn, die zwischen Görlitz und Waldenburg/Wałbrzych verlief. 1866 erhielt Lauban eine Verbindung nach Hirschberg. In den Jahren 1867–1868 wurde in der Stadt die Königliche Hauptwerkstatt erbaut, mit einem Ringlokschuppen und einer Reihe von Werkstätten, in denen Lokomotiven und Waggons gewartet wurden. Das kleine Werk mit anfangs 30 Arbeitern wurde kontinuierlich ausgebaut; 1907 beschäftigte die Werkstatt 706 Angestellte. 1919 in „Reichsbahnausbesserungswerk Lauban“ umbenannt, wurde es 1920–1925 in ein modernes Elektrolokomotivwerk umgebaut, damals das einzige seiner Art in Schlesien.

Durch die Kriegshandlungen wurden die meisten Laubaner Betriebe schwer beschädigt. Bereits im Juli 1945 wurde die Textilherstellung wiederaufgenommen. 1946 gründete man die Staatlichen Werke der Baumwollindustrie (poln. Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego), die bis zu ihrer Insolvenz im Jahr 1990 zu den größten Betrieben der Stadt gehörten. Seit Anfang des 21. Jahrhundert werden in Lauban umweltfreundliche Investitionen realisiert, z.B. ein modernes Strohheizwerk.

Militärgeschichte

Bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts soll Lauban über Erd- und Holzbefestigungen verfügt haben, die um das Jahr 1300 modernisiert wurden. 1318 wurde auf Befehl des Markgrafen Waldemar des Großen (ca. 1280–1319) mit dem Bau einer Stadtmauer aus Basalt begonnen. Im 19. Jahrhundert wurden die städtischen Befestigungen fast vollständig niedergerissen. Erhalten blieben lediglich Fragmente. Das imposanteste ist der 1318 errichtete, 45 Meter hohe Brüderturm, der heute als Aussichtspunkt dient.

Ein anderes erhaltenes Element der städtischen Befestigungen ist das aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammende Salzhaus, das architektonisch an seinen Zittauer Namensvetter erinnert. Auch als Kornhaus bezeichnet, diente es sowohl als Speicher wie auch als Fortifikation, zumal die Fensteröffnungen als Schießscharten genutzt werden konnten.

Religions- und Kirchengeschichte

1525 wurde in Lauban die Reformation eingeführt. Im Unterschied zu anderen deutschen Ländern gab es in der Oberlausitz keine blutigen Glaubenskonflikte. Ab 1527 hielten beide Konfessionen ihre Gottesdienste in der Dreifaltigkeitskirche ab. Die städtische Pfarrkirche war somit neben dem Bautzener Dom St. Petri (seit 1524) eine der ältesten Simultankirchen Deutschlands. Beide Glaubensrichtungen nutzten das Gotteshaus auch nach 1619, als es formell an die Protestanten überging, bis zu seiner Zerstörung im Jahr 1760.

1290 erteilte Markgraf Otto V. der Lange von Brandenburg (ca. 1246–1298) zwei Juden die Erlaubnis, sich in Lauban niederzulassen. Zu Ostern 1390 kam es nach einer angeblichen Attacke auf einen Priester zu einem antijüdischen Pogrom. Danach blieb es Juden trotz des Preußischen Judenedikts von 1812 bis 1847 untersagt, sich in Lauban anzusiedeln. 1858 gehörten der jüdischen Gemeinde in Görlitz 40 Juden aus dem Kreis Lauban an. 1875 stieg die Zahl auf 49.[12] Bis in die NS-Zeit spielte die jüdische Bürgerschaft eine wesentliche Rolle im Kultur- und Wirtschaftsleben von Lauban. Nach 1945 siedelte sich in der Stadt wieder eine kleine Gemeinde polnischer Juden an, derer Mitgliederzahl von 53 im Jahr 1946 auf 103 Anfang 1948 wuchs.[13] Die Gründung des Staates Israel und die März-Unruhen von 1968 führten dazu, dass mit der Zeit alle Juden aus Lauban abwanderten.

Besondere kulturelle Institutionen

Bereits in den 1920er Jahren gab es in Lauban Pläne, ein Regionalmuseum zu gründen. Die finanziellen Hürden konnten 1937 dank einer Spende des Textilfabrikanten Gustav Winkler überwunden werden. Sitz des Museums war das sogenannte Rost‘sche Haus. Das kostbarste Exponat des Museums war die sogenannte Laubaner Karte, eine Bibelübersetzung Luthers. Während der Kämpfe um Lauban wurde der Großteil der Museumsbestände zerstört. Erst 1975 wurde in einem Teil des wiederhergestellten Rathauses ein neues Museum eröffnet.

Bildung und Wissenschaft

Bereits 1317 ist von einer Lateinschule in Lauban die Rede, deren Leitung 1348 von der Stadt übernommen wurde. Später von Protestanten geleitet, wurde die Schule ausgebaut und 1695 zu einem Lyzeum aufgewertet. 1891 wurde es als Königliches Gymnasium verstaatlicht. Daneben gab es in Lauban vor 1945 eine Mädchenschule (ab 1825), zwei evangelische Bildungseinrichtungen, die Lutherschule und die Pestalozzischule sowie zwei Fachschulen.

Kunstgeschichte

Aufgrund des verheerenden Stadtbrandes von 1760 und der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg weist Lauban nur noch wenige historische Bauten auf. Die Altstadt wurde im Stil des sozialistischen Realismus neu errichtet. Eine Bestandsaufnahme aus dem Jahr 1988 ergab, das nur 20 Prozent der historischen Bausubstanz erhalten sind. Mitte der 1990er Jahre begann die Stadtverwaltung mit weitreichenden Um- und Wiederaufbauarbeiten, um Lauban eine moderne, aber doch historisch anmutende Marktbebauung zu verleihen.

Das eindrucksvollste historische Gebäude ist das 1539–1544 im Renaissancestil erbaute Neue Rathaus mit reich verzierten Eingangsportalen aus hellem Sandstein. Mehrmals (1554, 1659, 1694, 1760) wurde das Rathaus bei Stadtbränden beschädigt. Die Wiederaufbauarbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg dauerten bis 1972; dabei wurde ein barockes Sandsteinportal aus der Ruine des Schlosses Nieder-Steinkirch (Kościelniki Dolne) transloziert. Der Krämerturm inmitten des Marktplatzes ist das einzige Relikt des Alten Rathauses aus dem frühen 13. Jahrhundert, das aus Sicherheitsgründen im 16. Jahrhundert abgerissen wurde.

Erhalten blieb auch der Glockenturm der nicht mehr existierenden Dreifaltigkeitskirche, einst Pfarrkirche und ältestes Gotteshaus der Stadt aus dem 13. Jahrhundert, im spätgotischen Stil umgebaut. Nach der Zerstörung im Stadtbrand 1760 stürzte sie teilweise ein und wurde 1879 abgetragen. Die Turmglocken wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in den wiederaufgebauten Breslauer Dom transferiert.

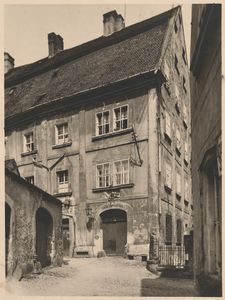

Als eines der wenigen Gebäude überstand das Rost‘sche Haus das Feuer von 1760. 1704 vom Kaufmann Johannes Kirchhoff erbaut, erinnert es in seiner Form an einen umgedrehten Schiffsrumpf und trägt ein Schiffsrelief über dem Eingangsportal. Ende des 18. Jahrhunderts wurde der daher auch als ‚Haus zum Schiff“ bezeichnete Bau von Friedrich Rost erworben und blieb bis zur Weltwirtschaftskrise 1929 im Besitz der Familie. Nach einer Grundsanierung in den Jahren 1937–1938, wurde es zum Sitz des Regionalmuseums; heute befindet sich hier das Finanzamt.

In der Nachbarschaft des Neuen Rathauses steht eine Replik der Kursächsischen Postmeilensäule aus dem Jahr 1725, die ursprünglich am Görlitzer Tor platziert war. 1945 zerstört, gingen ihre Fragmente in den Nachkriegsjahren verloren.

Buch-, Druck- und Mediengeschichte

1687 ließ sich Wolfgang Cramer in Lauban nieder und gründete die erste Buchdruckerei der Stadt. 1701 zog ein weiterer Drucker mit dem Namen Leschke in die Stadt. Um 1700 wurden vor allem religiöse Schriften verlegt. Am 4. Oktober 1817 brachte der Drucker Bermann die erste Laubaner Zeitschrift heraus, die den Titel Wöchentlicher Anzeiger für die Königl. Preuß. Kreis-Stadt Lauban und ihre Umgegend trug.

Literatur

Lauban ist die Geburtsstadt von Abraham Hosemann (1561–1617), der als der „schlesische Lügenschmied“ bekannt ist. Der Sohn eines Schuhmachers studierte in Jena und wandte sich dann der Schriftstellerei zu. 1607 gab er ein Werk mit dem Titel Genealogia Austriaca heraus, in dem er den Stammbaum des Hauses Habsburg bis in das 4. Jahrhundert auf eine Linie der fränkischen Könige zurückführte. Kaiser Ferdinand II. (1578–1637) verlieh Hosemann dafür den Titel des „kaiserlichen Historiographus.[14] In der Folge erhielt Hosemann Aufträge von verschiedenen Adelsfamilien und Städten in Schlesien. Seine Chroniken etwa von Glatz/Kłodzko, Jauer/Jawor und Oels/Oleśnica beziehen sich vielfach auf nicht existierende Quellen. Dennoch wurden manche seiner Aussagen bis in das 19. Jahrhundert wiederholt. Der schlesische Historiker Colmar Grünhagen (1828–1911) nannte, „die Art, wie er die Geschichtsfälschung vollständig zum Gewerbe ausbildet, und die Frechheit, die er hierbei entwickelt, geradezu ohne Beispiel in der ganzen Geschichte […]“.[15]

4. Bibliographische Hinweise

Literatur

- Waldemar Bena: Lubań wczoraj i dziś [Lauban gestern und heute]. Lubań 2005.

- Paul Berkel: Geschichte der Stadt Lauban. Für Schule und Haus. Lauban 1896 [1992 in Wrocław als „Historia miasta Lubań” publiziert] (Online-Digitalisat: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/437929/edition/409597).

- Fritz Bertram: Lauban in Schlesien. Berlin 1924 (Online-Digitalisat: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/446002/edition/418447).

- J. G. Gründer: Chronik der Stadt Lauban. Lauban 1846 (Online-Digitalisat: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/482898/edition/452499).

- Łukasz Tekiela: Mury obronne, Dom Solny [Die Stadtmauren, das Salzhaus]. Lubań 2014 (Zabytki Lubania / Baudenkmäler der Stadt Lauban, Bd. 2).

- Łukasz Tekiela: Wieża Trynitarska, kościół św. Trójcy [Dreifaltigkeitsturm, die neugotische Dreifaltigkeitskirche]. (Zabytki Lubania [ Baudenkmäler der Stadt Lauban, Bd. 1]). Lubań 2011.

- Hugo Freiherr von Saurma-Jeltsch: Wappenbuch der Schlesischen Städte und Städtel. Berlin 1870.

Weblinks

- https://luban.pl/ (Offizielles Stadtportal)

- https://luban.ug.gov.pl/ (Homepage der Gemeinde Lauban)

- https://muzeumluban.pl/ (Homepage des Regionalmuseums in Lauban)

- https://polska-org.pl/504978,Luban.html (polska.org ist eine frei zugängliche Sammlung historischer Aufnahmen, Fotografien und Postkarten. Der Link führt zur Unterseite über Lauban)

- https://www.herder-institut.de/bildkatalog/wikidata/Q115723 (Abbildungen zu Lauban im Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg)

Anmerkungen

[1] Nicht mit der Stadt Lüben/Lubin in der Nähe von Liegnitz/Legnica zu verwechseln.

[2] Vgl. J. G. Gründer: Chronik der Stadt Lauban, S. 22.

[3]J. G. Gründer: Chronik der Stadt Lauban, S. 327.

[4] Franz Scholler: Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes. Bd. 1., S. 357.

[5] Daten 1861, 1895 aus Waldemar Bena: Lubańwczoraj i dziś / Lauban gestern und heute, S. 32.

[6] Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1910, Berlin 1910, S. 4, https://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514401303_1910 (Abruf 31.03.2021).

[7] Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1930, Berlin 1930, s. 11 https://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514401303_1930 (Abruf 31.03.2021).

[8] Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1939/1940, Berlin 1940, S. 19 https://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=PPN514401303_1939&physid=phys5#navi (Abruf 31.03.2021).

[9] Daten 1946 bis 1955 aus Waldemar Bena: Lubańwczoraj i dziś / Lauban gestern und heute, S. 82–83

[10] Główny Urząd Statystyczny [Hauptamt für Statistik]: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2005 r. Informacje i opracowania statystyczne [Fläche und Bevölkerung im territorialen Überblick 2005. Statistische Informationen und Bearbeitungen]. Warszawa 2005, S. 147 stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/powierzchnia_ludnosc_teryt_2005.zip (Abruf 19.03.2021).

[11] Główny Urząd Statystyczny [Hauptamt für Statistik]: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2020 roku tablice [Fläche und Bevölkerung im territorialen Überblick 2020 Tabellen]. Warszawa 2020, Tabelle

[12] Vgl. Waldemar Bena: Lubań wczoraj i dziś / Lauban gestern und heute, S. 162.

[13] Vgl. Waldemar Bena: Lubań wczoraj i dziś / Lauban gestern und heute, S. 165.

[14] So listet ihn etwa Johann Burckhardt Menckes Compendiöses Gelehrten-Lexicon aus dem Jahr 1715 auf.

[15] Zit. nach Franz Scholler: Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes. Bd. 1., S. 362.

Zitation

Artur Robert Białachowski: Lauban/Lubań. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 2025. URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32404 (Stand 14.05.2025).

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright © Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Projekts „Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber vorliegt. Bitte kontaktieren Sie: ome-lexikon@uol.de

Wenn Sie fachliche Hinweise oder Ergänzungen zum Text haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe von Literatur- und Quellenbelegen an die Redaktion.