Schönau/Świerzawa

1. Toponymie

Deutsche Bezeichnung

Schönau an der Katzbach

Amtliche Bezeichnung

poln. Świerzawa, veraltet auch Szunów (19. Jahrhundert)

Anderssprachige Bezeichnungen

lat. Sonove (1268), Schonov (1311), Schonaw (1536), Schoesnaviensis (1745).

Etymologie

Der Name der Stadt bezieht sich auf die topographischen Verhältnisse in diesem von Wiesen geprägten Abschnitt des Katzbachtals. Einer Legende zufolge leitet er sich von dem Ausspruch „Welche eine schöne Aue!“ der Herzogin Beatrix von Schweidnitz (gestorben 1316) her.

Der gegenwärtige Name der Stadt geht zurück auf das altpolnische Wort „świerzopie“, einem Oberbegriff, mit dem Wiesenpflanzen bezeichnet wurden.

2. Geographie

Lage

Schönau liegt auf 51° 00′ nördlicher Breite, 15° 53′ östlicher Länge, ca. 13 km südwestlich von Goldberg/Złotoryja, ca. 16 km nordöstlich von Hirschberg/Jelenia Góra und ca. 80 km westlich der Woiwodschaftshauptstadt Breslau/Wrocław.

Topographie

Die Kleinstadt liegt an der Mündung des Steinbachs (poln. Kamiennik) in die Katzbach (poln. Kaczawa), eines linken Nebenflusses der Oder (poln. Odra), im Bober-Katzbachgebirge (poln. Góry kaczawskie). Sie nimmt nur einen kleinen Teil des nach ihr benannten Schönauer Grabens (poln. Rów świerzawski) ein, der nördlich der Goldberger Berge (poln. Pogórze złotoryjskie) ostwärts der Stadt, Richtung Mochau (Muchów) verläuft.

Region

Staatliche und administrative Zugehörigkeit

Polen. Schönau ist der Sitz einer gleichnamigen Gemeinde (poln. Gmina Świerzawa) im Kreise Goldberg (poln. Powiat złotoryjski) und liegt in der Woiwodschaft Niederschlesien (poln. Województwo dolnośląskie). In den Jahren 1975−1998 gehörte die Stadt zur Woiwodschaft Hirschberg (poln. Województwo jeleniogórskie). Schönau und seine Gemeinde sind Teil der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa.

3. Geschichte und Kultur

Gebräuchliche Symbolik

Schönaus Wappen zeigt eine emporgestreckte, offene, rechte Hand mit einem gelben Ärmel auf blauem Grund, über der Hand eine rote Stadtmauer mit drei Türmen.

Der älteste bekannte Abdruck des Stadtsiegels aus dem Jahr 1536 zeigt nur die emporgestreckte Hand, ohne Ärmel, mit der Umschrift „s.schabinorum.in.schonaw“. Ein um ein Jahrhundert jüngeres Siegel zeigt die Hand in der Mitte eines Vierpasses, aus einem breiten Faltenärmel emporgestreckt. Umschrift: „SIGILUM CIVITATIS SCHÖNAW“. Auf einem Stempel aus dem Jahr 1745 erscheint es mit einem Handschuh über der Hand. Umschrift: „SIGILUM REGIAE CIVITATIS(!) SCHOESNAVIENSIS 1745“.

Das Stadtwappen wird in zwei Legenden hergeleitet. Laut der einen ist es die Hand der Herzogin Beatrix, die auf die „schöne Aue“ zeigt, laut der anderen soll es die Hand Bolkos I. (ca. 1253–1301) sein, der, beim Ehebruch mit einer Schönauer Magd ertappt, seiner Gattin feierlich Besserung und Buße gelobt.

Vor- und Frühgeschichte

Die ältesten archäologischen Funde aus der Gegend um Schönau stammen aus dem Jungpaläolithikum. Die im nahegelegenen Kauffung (Wojcieszów) entdeckten menschlichen Spuren wurden auf ein Alter von circa 30.000 Jahren datiert. Zwischen 1800–400 v. Chr. entstanden im Katzbachtal erste bäuerliche Siedlungen. Diese Blütezeit endete jedoch mit Einfällen der Skythen und des darauffolgenden Untergangs der Lausitzer Kultur. Erst in Folge der slawischen Besiedlung Schlesiens nach dem 8. Jahrhundert, findet man auch im Katzbachtal nach 900 Spuren dauerhafter Siedlungen.

Mittelalter

Die erste schriftliche Erwähnung Schönaus stammt aus dem Jahr 1268. In einem Dokument des Bistums Breslau werden die Einnahmen aus zehn Dörfern aus der Umgebung Goldbergs aufgelistet, darunter Sonove (Schönau) und villa Reinfridi (Röversdorf/Sędziszowa). Da die Johannes- und Katharinenkirche in Röversdorf bereits 1159 gestiftet wurde, kann man annehmen, dass auch Schönaus Geschichte weiter zurückreicht.

Nach dem Tod Herzogs Bolesławs II., des Kahlen, (1217–1278) von Liegnitz wurden die Gebiete um Schönau zum Besitz seines Sohnes Bernhard I. (ca.1253/1257–1286) und Teil des Herzogtums Löwenberg. Nach dessen Tod gingen sie an Bolko I., der sie in das Herzogtum Schweidnitz inkorporierte. Um für den neugewonnenen Landesteil ein Verwaltungs- und Handelszentrum zu schaffen, wurde Schönau um 1295 in den Rang einer Stadt erhoben. 1321 verkaufte Herzog Heinrich I. von Schweidnitz (1294–1346) den Ort an die Familie von Zedlitz, in deren Besitz er bis 1534 blieb.1346 wurde Schönau neben Bunzlau/Bolesławiec, Goldberg, Haynau/Chojnów und Hirschberg als Mitglied des Verteidigungsbundes der Städte im Herzogtum Jauer aufgeführt. Der Ort wurde zum Sitz eines Weichbilds (Gerichtsbezirks). 1392 ging das Herzogtum Schweidnitz-Jauer in den Besitz Böhmens über. Dies führte zur Auflösung des Weichbilds Schönau und setzte seiner bisherigen Entwicklung ein abruptes Ende. 1428 wurde die Stadt von Hussiten geplündert.

Neuzeit

Im Jahr 1608 wurden mehrere Gebäude durch einen Brand beschädigt, der auch das Stadtarchiv zerstörte. Im selben Jahr kam es zu einer Überschwemmung. 1639 nahmen kaiserliche Truppen Schönau ein und brannten es nieder. Dabei wurden 51 Häuser, 14 Wirtschaftsgebäude und die Pfarrkirche zerstört. Lediglich das Rathaus hat die Feuerbrunst, die zur Verarmung der Bevölkerung führte, unbeschädigt überstanden.

1741 nahm eine Delegation aus Schönau an der Huldigung der Schlesischen Stände gegenüber dem preußischen König Friedrich II., dem Großen, (1712–1786) in Breslau teil. Im gleichen Jahr wurde die Stadt administrativ Teil der Königlich-preußischen Kriegs- und Domänenkammer zu Glogau/Głogów. 1762 verwüstete ein Großbrand die Stadt. Trotz eines schnellen Wiederaufbaus waren Zerstörungen noch bis in die 1840er Jahre sichtbar. Im Zuge des Wiederaufbaus errichtete man bis 1813 156 neue Wohnhäuser und 144 Wirtschaftsgebäude, darunter 186 gemauerte Objekte.

Zeitgeschichte

Wie andere schlesische Gebiete östlich der Oder-Neiße-Grenze kam die Stadt mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges unter polnische Verwaltung. Im Mai 1946 begannen die Zwangsaussiedlung der verbliebenen Deutschen, die bis Ende 1947 andauerte. Es kam sukzessive zum Zuzug polnischer Siedler, die mehrheitlich aus den ehemals östlichen polnischen Gebieten unter Druck umgesiedelt wurden, nachdem diese Territorien 1944/45 der Sowjetunion einverleibt worden waren.

Nach Kriegsende blieb der Status von Schönau unklar. Der Ort wurde nicht länger als Stadt, sondern als „stadtartige Siedlung“ bezeichnet. 1972 wurde er schließlich zum Dorf degradiert. Die Wiedererlangung des Stadtrechts wurde zu einem vorrangigen Ziel der Lokalpolitik der Nachkriegsjahrzehnte, die schließlich 1984 Erfolg hatte.

| Jahr | Einwohner |

|---|---|

| 1543[1] | ca. 500 |

| 1785[2] | 792 |

| 1825[3] | 1.012 |

| 1840[4] | 1.092 |

| 1890[5] | 1.525 |

| 1910[6] | 1.753 |

| 1930[7] | 1.864 |

| 1938[8] | 1.672 |

| 1943[9] | 1.856 |

| 1949[10] | 761 |

| 1950[11] | 815 |

| 1988[12] | 2.526 |

| 2005[13] | 7.890 |

| 2016[14] | 7.683 |

| 2021[15] | 7.484 |

Wirtschaft

Nach ihrer Gründung besaß die Stadt viele Privilegien, die mit der Zeit jedoch vom Herzogshaus an verschiedene Adelsfamilien verkauft oder anderweitig abgetreten wurden. So wurde um 1381 der hochrentable Salzzins, der jährlich 125 Mark Einnahmen brachte, an den Ritter Gotsche Schoff verkauft und zum Grundstein für die Macht des Geschlechts derer von Schaffgotsch.

1529 gab es in Schönau drei Zünfte – Bäcker, Schuhmacher und Metzger – mit je 18 Mitgliedern. 1550 kam eine Färberzunft dazu,1578 wurde eine Kürschnerzunft erwähnt. Ungeachtet dessen stammten die meisten Einnahmen Schönaus zu dieser Zeit aus dem Getreideanbau.

1696 wurde bei Schönau eine Silbermine eröffnet. Die Ausbeute, ca. 202 Kilogramm des Edelmetalls, wurde jedoch unterschlagen. Dieser Skandal sowie ein Konflikt mit lokalen Adeligen führten zur Schließung des Bergwerks.

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts entstanden in Schönau neue Handwerksbetriebe, die sich auf die Herstellung von Bekleidung und Galanteriewaren spezialisierten. In der Stadt waren mehrere Handschuh-, Hut- und Strumpfmacher tätig. Man erbaute eine Walkmühle, die bis 1840 in Betrieb war. Zur gleichen Zeit gab es in Schönau einen Tuchmacher, acht Weber und elf Spinnereien.

Schönau bekam 1895 einen Eisenbahnanschluss. Die Strecke führte über Goldberg bis Liegnitz/Legnica, im Jahr darauf wurde sie bis Merzdorf im Riesengebirge (Marciszów) verlängert, von dort ging es weiter bis Hirschberg. Durch den Bau der Katzbachtalbahn entwickelte sich Schönau um die Jahrhundertwende zu einem Tourismusort.

1908 errichtete man in Schönau eine moderne Aerogen-Gasanstalt. 1910 wurde ein Wasserwerk eröffnet und die Stadt erhielt eine Kanalisation, 1913 folgte ihre Elektrifizierung.

Militärgeschichte

Schönau verfügte über keinerlei Befestigungsanlagen. Die beiden Stadttore, das Obere (Hirschberger) und das Untere (Neustädter) Tor, dienten lediglich der Erhebung von Mautgebühren. Natürliche Verteidigungslinien bildeten die Läufe des Steinbachs im Nordosten und der Katzbach im Südwesten. Das Fehlen von Fortifikationen führte wiederholt zu Zerstörungen und wirkte sich negativ auf die urbane Entwicklung aus.

1640, zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs, kam es zwischen Goldberg und Hirschberg zu einer Schlacht zwischen habsburgischen und schwedischen Truppen; ein Teil der Kämpfe soll sich in der Nähe von Schönau zugetragen haben. Zwischen 1806 und 1808 litt Schönau unter französischen Einquartierungen. 1813 fanden in der Umgebung kleinere Gefechte zwischen französischen und russischen Truppen statt.

Religions- und Kirchengeschichte

Obwohl im unweit gelegenen Neukirch an der Katzbach/Nowy Kościół Melchior Hofmann/Hoffmann, ein Schüler Luthers und gebürtiger Goldberger, bereits 1518 die erste lutherische Predigt in Schlesien hielt, lässt sich der Beginn der Reformation in Schönau schwer datieren. Melchior Keseler, der erste bekannte lutherische Pfarrer der Stadt, wird erst 1552 erwähnt. Auch die Pfarrkirche wurde erst 1555 protestantisch und blieb es bis zu ihrer Rekatholisierung im Jahr 1654.

Nach dem Ersten Schlesischen Krieg erlangten die Protestanten Religionsfreiheit und staatliche Unterstützung. Man beschloss den Bau eines neuen Gotteshauses, dessen Grundsteinlegung im Mai 1747 erfolgte.

Infolge des Preußischen Judenedikts von 1812 siedelten sich in Schönau zwei jüdische Familien an. Die Zahl der Gemeindemitglieder blieb 100 Jahre fast unverändert und überschritt nie zehn Personen.

1890 waren 14 Prozent der annähernd 25.000 Einwohner des Landkreises Schönau katholisch[16].

Kunstgeschichte

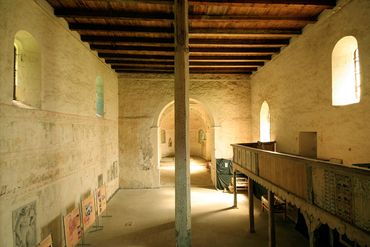

Laut mittelalterlichen Chroniken wurde die Johannes- und Katharinenkirche vom Herzog Bolesław I. dem Langen (1127–1201) im Jahr 1159 gestiftet. Bei dem Gotteshaus handelt es sich um das am besten erhaltene und über die Jahrhunderte am wenigsten modifizierte Beispiel romanischer Architektur Schlesiens. Als Hallenkirche mit Knochengewölbe wurde sie nach einem Brandt im Jahre 1482 mit einem gotischen Glockenturm versehen. Um diese Zeit wurden auch die Fenster erweitert und eine Verteidigungsmauer mit Torhaus errichtet.

Im Zuge von Sanierungsarbeiten im Jahr 1977 entdeckten Kunsthistoriker polychrome Fresken, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden sind. Die ältesten Zeichnungen stellen einen „Lebensbaum“ dar, ein Unikat auf dem Gebiet Polens, mit farbenprächtigen Darstellungen von Pflanzen und Tieren. Die späteste Polychromie illustriert die „Legenda aurea“, das Leben und den Märtyrertod der Katharina von Alexandrien, der Schutzpatronin der Kirche.

1498 wurde für die Kirche ein spätgotisches Triptychon mit Darstellungen der heiligen Maria, des heiligen Johannes des Täufers und der heiligen Katharina von Alexandrien angeschafft. Seit 1946 befindet es sich in der gotischen Martinskirche in Posen/Poznań.

Nach der Errichtung der größeren Mariä-Himmelfahrt-Kirche in den Jahren 1381–1382 wurde die Johannes- und Katharinenkirche städtische Friedhofskirche. Die gotische Pfarrkirche wurde mehrmals um- und wiederaufgebaut und verfügt heute über eine barocke Innenausstattung. Charakteristisches Merkmal des Gebäudes ist die Lage des Glockenturms zwischen dem Kirchenchor und dem südlichen Seitenschiff.

Die neue evangelische Pfarrkirche wurde 1748 im Zuge des Ersten Schlesischen Krieges errichtet. Umbauten aus den Jahren 1876–1878 verliehen ihr einen neugotischen Charakter. Die 1521 gegossene, 1550 kg schwere Marien-Glocke wurde 1940 für Rüstungszwecke beschlagnahmt, dann jedoch in einem Zwischenlager in Düsseldorf aufbewahrt. 1953 konnte die katholische Kirche St. Karl Borromäus in Köln-Sülz diese Glocke „in Patenschaft“ übernehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie zur katholischen Josephskirche umgewidmet.

Die Architektur des städtischen Rings spiegelt Schönaus ebenso bescheidene wie bewegte Geschichte wider. Es fehlen repräsentative Bauten, wie man sie aus anderen urbanen Zentren in Schlesien kennt. Der größte Teil der erhaltenen Bausubstanz entstammt der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ausnahmen bilden das 1810 erbaute neugotische Rathaus und das barocke Gebäude der Stadtapotheke aus dem Jahr 1690.

Buch-, Druck- und Mediengeschichte

1887 begann Franz Beuchel, dem auch die hiesige Druckerei gehörte, mit der Herausgabe der Kreiszeitung „Schönauer Anzeiger”.[17]

Gedächtnis- und Erinnerungskultur

Am 22. Mai 2015 wurde entlang der Friedhofsmauer der Johannes- und der Katharinenkirche ein Lapidarium mit 82 Grabsteinen enthüllt, das an die ehemaligen deutschen Bewohner Schönaus erinnert. Die Gestaltung der Gedenkstätte war ein gemeinsames Vorhaben der Gemeinde Świerzawa, der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft in Legnica, der Heimatgruppe Liegnitz und des niederschlesischen Denkmalschutzes.[18]

4. Bibliographische Hinweise

Literatur

Gmina Świerzawa: Perła Gór i Pogórza Kaczawskiego [Gemeinde Świerzawa], Świerzawa 2006

Jutta Graeve-Wölbling (Hrsg.): 700 Jahre Stadtrechte Schönau: 14. August 1296 bis 1996, Bielefeld 1997.

Jarosław Jarzewicz: Kościoły romańskie w Polsce [Romanische Kirchen in Polen], Kraków 2014.

Karol Koper: Z dziejów Świerzawy do roku 1945 [Aus der Geschichte Schönaus bis 1945], Świerzawa 2005.

Edward Kosakowski: Od romanizmu po renesans: katalog unikatowych malowideł ściennych oraz elementów kamiennych i drewnianych w romańskim kościele p.w. św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie [Von der Romanik bis zur Renaissance: Katalog der einzigartigen Wandmalereien sowie steinernen und hölzernen Elemente in der romanischen Kirche zu St. Johannes und St. Katharina in Świerzawa (Schönau)], Świerzawa 2007.

Tadeusz Kozaczewski: Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości S-Ż) i na Łużycach [Ländliche Pfarrkirchen aus dem 13. Jahrhundert in Schlesien (Ortschaften S-Ż) und der Lausitz], Wrocław 1994.

Liegnitz, Goldberg und das schöne Katzbachtal. Berlin 1925.

Ivo Łaborewicz: Świerzawa – historyczny słownik ulic i innych nazw miejscowych [Schönau – historisches Wörterbuch der lokalen Orts- und Straßennamen]. In: Szkice Legnickie [Liegnitzer Skizzen] 42 (2021), S. 53–94.

Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Przemysław Wiszewski: Gmina Świerzawa. Atlas materiałów i źródeł historycznych [Die Gemeinde Schönau. Atlas historischer Materialien und Quellen], Wrocław 2015 (Historia obok. Studia z dziejów lokalnych / History next to. Local past studies 2).

Małgorzata Ruchniewicz, Przemysław Wiszewski: Życie w dolinach. Dzieje Świerzawy i okolic [Das Leben in den Tälern. Geschichte Schönaus und ihrer Umgebung], Wrocław 2015 (Historia obok. Studia z dziejów lokalnych

/History next to. Local past studies 1).Hugo Freiherr von Saurma-Jeltsch: Wappenbuch der Schlesischen Städte und Städtel. Berlin 1870.

Bożena Steinborn: Złotoryja, Chojnów, Świerzawa: zabytki sztuki regionu [Goldberg, Haynau, Schönau: Kunstdenkmäler der Region]. Wrocław 1959 (Śla̜sk w zabytkach sztuki [Schlesien in Kunstdenkmälern]).

- Franz Scholler: Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes. Bd. 2. Glogau 1887.

- 700 Jahre Stadtrechte Schönau, 14. August 1296 bis 1996, hrsg. von der Heimatgruppe Schönau in Bielefeld, Druck: Lüneburg 1997.

Weblinks

- http://www.swierzawa.pl/ (Offizielle Website der Stadt)

- https://polska-org.pl/507123,Swierzawa.html (polska.org ist eine freizugängliche Sammlung historischer Aufnahmen, Fotografien und Postkarten. Der Link führt zur Unterseite über Schönau)

- https://www.herder-institut.de/bildkatalog/wikidata/Q387591 (Abbildungen zu Schönau im Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg)

Anmerkungen

[1] Małgorzata Ruchniewicz, Przemysław Wiszewski: Życie w dolinach. Dzieje Świerzawy i okolic [Das Leben in den Tälern. Geschichte von Schönau und Umgebung], Wrocław 2015 (Historia obok. Studia z dziejów lokalnych/ History next to. Localpaststudies [Geschiche nebenan. Studien zur lokalen Vergangenheit] 1), S. 128.

[2] Karol Koper: Z dziejów Świerzawy do roku 1945 / Aus der Geschichtevon Schönau bis 1945, Świerzawa 2005, S. 17.

[3] Koper: Z dziejów Świerzawy (Anm. 3), S. 17.

[4] Bożena Steinborn: Złotoryja, Chojnów, Świerzawa: zabytki sztuki regionu [Goldberg, Haynau, Schönau: Denkmäler und Kunst der Region], S. 88. [5] Steinborn: Złotoryja (Anm. 5), S. 88.

{6] Steinborn: Złotoryja (Anm. 5), S. 88.

[7] Steinborn: Złotoryja (Anm. 5), S. 88.

[8] Steinborn: Złotoryja (Anm. 5), S. 88.

[9] Ruchniewicz, Wiszewski: Życie (Anm. 2) , S. 360.

[10] Ruchniewicz, Wiszewski: Życie (Anm. 2), S. 370.

[11] Ruchniewicz, Wiszewski: Życie (Anm. 2), S. 394.

[12] Ruchniewicz, Wiszewski: Życie (Anm. 2), S. 394.

[13] Główny Urząd Statystyczny [Hauptamt für Statistik]: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2005 r. Informacje i opracowania statystyczne [Fläche und Bevölkerung im territorialen Überblick 2005. Statistische Informationen und Bearbeitungen]. Warszawa 2005, S. 147 stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/powierzchnia_ludnosc_teryt_2005.zip (Abruf 28.02.2022).

[14] Główny Urząd Statystyczny: Powierzchnia (Anm. 14), S. 27.

[15] Główny Urząd Statystyczny: Powierzchnia (Anm. 14), Tabelle 21.

[16] Ruchniewicz, Wiszewski: Życie (Anm. 2), S. 269.

[17] Ab 1.1.1939 hieß sie „Schönauer Anzeiger“.

Zitation

Artur Robert Białachowski: Schönau/Świerzawa. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2025. URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p85603 (Stand 05.03.2025).

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright © Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Projekts „Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber vorliegt. Bitte kontaktieren Sie: ome-lexikon@uol.de

Wenn Sie fachliche Hinweise oder Ergänzungen zum Text haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe von Literatur- und Quellenbelegen an die Redaktion.