Minsk

1. Toponymie

Deutsche Bezeichnung

Minsk

Amtliche Bezeichnungen

belarus. Мінск, translit. Minsk; russ. Минск, translit. Minsk

Anderssprachige Bezeichnungen

‚klassisch‘ belarus. Менск, translit. Mensk; poln. Mińsk

Etymologie

Nach überwiegender Auffassung ist der historische Ortsname von Minsk, Men(e)sk, vom Namen des heute fast ausgetrockneten Flusses Menka abgeleitet, an dem Minsk ursprünglich gelegen haben soll, und dessen Hydronym auf die indoeuropäische Wortwurzel *men- „klein“ verweist. Eine zweite These leitet den Namen von dem Verb menjat‘ „tauschen, wechseln“ ab und begründet dies mit der Funktion der Stadt als wichtiger Handelsplatz.

2. Geographie

Lage

Minsk liegt etwa 70 Kilometer nordwestlich vom geographischen Zentrum des heutigen Belarus und befindet sich auf 53°54’ nördlicher Breite und 27°33’ östlicher Länge.

Topographie

Minsk liegt an der Mündung der Nemiga (belarus. Njamiha, russ. Nemiga) in die Swislatsch (belarus. Svislač, russ. Svisloč), einen nicht schiffbaren Fluss, der im belarusischen Höhenrücken (belarus. Belaruskaja hrada, russ. Belorusskaja grjada) entspringt und in die Bjaresina (belarus. Bjarėzina, russ. Berezina), einen Nebenfluss des Dnipro/Dnjapro/Dnepr (belarus. Dnjapro, russ. Dnepr, ukr. Dnipro), mündet.

Staatliche und administrative Zugehörigkeit

Minsk ist administratives Zentrum der seit 1954 in ihren heutigen Grenzen bestehenden Oblast Minsk (belarus. Minskaja voblasc‘, russ. Minskaja oblast‘). Die Stadt ist aber selbst nicht Teil der Oblast. Mit dem Zerfall der Sowjetunion wurde Minsk Hauptstadt der Republik Belarus (belarus. Rėspublika Belarus‘, russ. Respublika Belarus‘).

3. Geschichte und Kultur

Gebräuchliche Symbolik

Archäologische Bedeutung

Die früheste Besiedlung des heutigen Stadtgebiets, die der archäologischen Forschung bekannt ist, erfolgte im neunten Jahrhundert durch die ostslawischen Stämme der Kriwitschen und Dregowitschen.

Mittelalter

Das genaue Datum der Gründung von Minsk ist unbekannt. Seit Ende des zehnten Jahrhunderts war die Stadt Teil des ostslawischen Fürstentums Polazk (belarus. Polack, russ. Polock). Die erste Erwähnung erfolgte in der Nestorchronik (belarus. Apovesc‘ minulych časoŭ, russ. Povest‘ vremennych let) in einem Eintrag für das Jahr 1067.

Nach der Teilung des Fürstentums Polazk Anfang des 12. Jahrhunderts wurde Minsk ein eigenständiges Fürstentum und entwickelte sich zu einem wichtigen Handelsknotenpunkt zwischen Kiew/Kyjiv/Kiev und der Ostsee. Erster Minsker Fürst und Begründer der Dynastie der Hlebavičy war Hleb Usjaslavič (Geburtsjahr umstritten, Todesjahr 1119), der beim Versuch, das Territorium des Fürstentums auszudehnen, in Konflikt mit dem Kyjiver Fürstentum geriet. Minsk wurde 1119 von dem Kyjiver Fürsten Volodymyr/Vladimir erobert und in das Kyjiver Fürstentum eingegliedert. In den 1140er Jahren gewann das Fürstentum Minsk die Unabhängigkeit zurück, und die Dynastie der Hlebavičy übernahm erneut die Herrschaft.

Vom sogenannten ‚Mongolensturm‘ (1237–1239) auf die Rus‘ blieb das Fürstentum Minsk zunächst verschont, wandte sich angesichts der weiteren Bedrohung durch die Mongolen-Tataren und des Zerfalls der Kyjiver Rus‘ jedoch um Schutz an die benachbarten litauischen Fürsten. 1242 schloss es sich freiwillig dem aufstrebenden Großfürstentum Litauen an. Eine erste Besiedlung durch Deutschsprachige, darunter Missionare, Händler, Handwerker und Ritter, erfolgte auf dem Gebiet des heutigen Belarus, darunter auch in Minsk, etwa zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Als Folge der Eingliederung von Minsk in das Großfürstentum Litauen fand in den 1340er Jahren die Herrschaft der lokalen Minsker Fürsten ihr Ende. 1413 wurde Minsk Bestandteil der Provinz Wilna/Vilnius, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Hauptstadt des Kreises (belarus. pavet, russ. povet) Minsk, dem neben Minsk selbst die früheren Fürstentümer Saslauje/Zaslaŭe/Zaslavl‘ und Lahojsk/Logojsk angehörten.

Neuzeit

1499 erhielt Minsk das Magdeburger Stadtrecht und wurde in der Folgezeit zu einem bedeutenden Verwaltungszentrum des Großfürstentums Litauen. Der polnisch-russische Krieg (1654–1667) und der Große Nordische Krieg (1700–1721) schwächten die 1569 mit der Lubliner Union begründete polnisch-litauische Adelsrepublik, und im Zuge der sogenannten Zweiten Teilung Polen-Litauens wurde Minsk 1793 Teil des Russischen Reiches.

Zeitgeschichte

Nach kriegsbedingt mehrfach wechselnden politisch-territorialen Zugehörigkeiten etablierte sich Minsk als Hauptstadt der Belarusischen Sozialistischen Sowjetrepublik (BSSR), einer der vier Republiken bei Gründung der Sowjetunion (1922). Nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion befand sich Minsk von Juni 1941 bis Juli 1944 unter deutscher Besatzung. Die Stadt war in dieser Zeit Zentrum des Generalbezirks Weißruthenien, der zusammen mit den Generalbezirken Estland, Lettland und Litauen das Reichskommissariat Ostland bildete. Sowjetische Kriegsgefangene und Zivilisten, insbesondere Juden, fielen der Besatzungsherrschaft in großer Zahl zum Opfer. In den drei jüdischen Ghettos in Minsk wurden bis zu 100.000 Juden, unter ihnen auch deportierte Juden aus dem Deutschen Reich, getötet.[1] Die Einwohnerzahl der Stadt hatte 1941 unmittelbar vor Beginn der Besatzung rund 270.400 betragen, nach Ende der Besatzung (August 1944) nur noch 43.000.[2] 1972 wurde Minsk zur Millionenstadt. Seit 1991 ist es Hauptstadt der unabhängigen Republik Belarus sowie Sitz der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).

Wirtschaft

Die Lage von Minsk an wichtigen Land- und Wasserwegen von der Ostsee zum Schwarzen Meer begünstigte im frühen Mittelalter die Entwicklung der Stadt als Handelsplatz. Als Handelsgüter spielten im 12. und 13. Jahrhundert Ausgrabungen zufolge u.a. Eisen, Schmuck, Keramik, Lederprodukte und Schuhe, Holz und Knochenschnitzereien eine Rolle.

Die Gewährung des Magdeburger Stadtrechts zog einen wirtschaftlichen Aufschwung insbesondere im Bereich des Handels und Handwerks nach sich. Mit dem Verlust des Magdeburger Rechts nach der Eingliederung in das Russische Reich kam es zu einer erhöhten Steuerbelastung für die Einwohner, was zur Aufgabe zahlreicher Handwerks- und Handelsbetriebe führte. Die wirtschaftliche Stagnation setzte sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts fort. Ein neuer Aufschwung setzte mit dem Bau von Bahnlinien ab den 1870er Jahren ein, als Minsk sowohl an die Ost-West-Verbindung Moskau/Moskva – Brest/Brest-Litovsk als auch an die Nord-Süd-Verbindung Libau/Liepāja – Romny Anschluss erhielt.

Bevölkerung und Gesellschaft

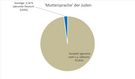

Demographische Daten wurden im Russischen Reich in großem Umfang erstmals im Rahmen der 1897 durchgeführten Volkszählung erhoben, wobei von der Angabe der Muttersprache auf die nationale Zugehörigkeit geschlossen wurde. In den belarusischen Gouvernements kam man so auf eine Zahl von 49.073 Deutschen.[3] Im Gouvernement Minsk gaben 76,0 Prozent das Belarusische, 16,0 Prozent das Jiddische, 3,9 Prozent das Russische, 3,0 Prozent das Polnische und 0,2 Prozent das Deutsche als Muttersprache an.[4] Im Kreis Minsk als einem von neun Kreisen des Gouvernements sahen die Anteile folgendermaßen aus: 59,2 Prozent Belarusisch, 23,1 Prozent Jiddisch, 9,5 Prozent Russisch, 7,1 Prozent Polnisch, 0,4 Prozent Deutsch. In der Stadt Minsk mit damals 90.912 Einwohnern nannten 51,2 Prozent das Jiddische, 25,5 Prozent das Russische, 11,4 Prozent das Polnische, 9,0 Prozent das Belarusische und 0,7 Prozent das Deutsche als Muttersprache. Trotz der begrenzten Aussagekraft der Kategorie „Muttersprache“ in Bezug auf komplexe national-sprachliche Verhältnisse und Identitäten zeigt sich die im Vergleich zum Umland deutlich jüdisch-russisch-polnische Prägung von Minsk. Der hohe jüdische Bevölkerungsanteil erklärt sich vor allem aus dem seit 1835 für die Juden im Ansiedlungsrayon geltenden Verbot, außerhalb der Städte und Schtetl zu siedeln und Land zu erwerben. Heute ist Minsk mit 1,74 Millionen Einwohnern die mit deutlichem Abstand größte Stadt von Belarus, in der fast ein Fünftel der Bevölkerung des Landes lebt.[5]

Religions- und Kirchengeschichte

Das byzantinische Christentum kam Ende des zehnten Jahrhunderts in das heutige belarusische Gebiet, der römische Katholizismus mit der Taufe der Litauer Ende des 14. Jahrhunderts. In Minsk wurde 1949 bei Ausgrabungen das Fundament eines steinernen Sakralbaus entdeckt, der Ende des elften Jahrhunderts errichtet worden sein soll.

Das bedeutendste Gotteshaus des belarusischen Exarchats der russisch-orthodoxen Kirche ist die Kathedrale des Heiligen Geistes. Der im Wilnaer Barock 1642 als Bernhardinerinnenkloster errichtete weiße Sakralbau ist seit 1870 eine orthodoxe Kirche und war von 1918 bis 1943 geschlossen. Besondere spirituelle Bedeutung hat die in der Kathedrale befindliche Ikone der Mutter Gottes von Minsk.

Die wichtigste römisch-katholische Kirche in Minsk ist die Marien-Kathedrale, die Bischofskirche des römisch-katholischen Erzbistums Minsk-Mahiljou (belarus. Mahilёŭ, russ. Mogilёv). Sie wurde 1710 als Jesuitenkirche errichtet, zur Sowjetzeit ihrer Türme beraubt und noch bis 1994 als Sporthalle genutzt, bevor sie 1997 wieder zum Gotteshaus wurde. Ein bekanntes Wahrzeichen der Stadt ist darüber hinaus die römisch-katholische sogenannte „Rote Kirche“ (eigentlich: Kirche des hl. Simon und der hl. Helena), ein Anfang des 20. Jahrhunderts errichteter neoromanischer Backsteinbau.

Wie in anderen größeren Städten der Belarus‘ war auch in Minsk das evangelisch-lutherische religiöse Leben ein Kristallisationspunkt der deutschsprachigen Bevölkerung. Aufgrund des Erfolges der Gegenreformation in Polen-Litauen auch unter der belarusischen Bevölkerung machten seit dem 18. Jahrhundert neben lettischen vor allem deutsche Bürger der Rzeczpospolita die Mehrheit der Lutheraner auf dem Gebiet von Belarus‘ aus. 1811 wurde in Minsk die unter Pastor Samuel Karstädt erbaute Holzkirche der hl. Paul und Alexander geweiht, die 1835 einem Großbrand zum Opfer fiel und deren genauer Standort bis heute unbekannt ist. Als Nachfolgebau wurde für die Lutheraner in Minsk die Kirche des hl. Nikolaus errichtet (geweiht 1845). Von 1833 bis 1860 gab es eine mit der Kirchengemeinde verbundene Schule. Die Zahl der evangelischen Deutschen in Minsk, die in der damaligen Deutschen Vorstadt (belarus. Njameckaja Slabada, russ. Nemeckaja Sloboda) siedelten, soll in den 1920er Jahren mehr als 2.000 betragen haben.[6] Im Zuge der Verschärfung der politischen Situation in den 1930er Jahren sowie der anschließenden Kriegsereignisse wurden die damals zwei evangelisch-lutherischen Kirchen in Minsk – außer St. Nikolaus ein weiterer Sakralbau an der damaligen Hauptverkehrsader Zachariasstraße - abgerissen bzw. zerstört. Wichtige Ereignisse nach der staatlichen Unabhängigkeit von Belarus waren 1994 die Registrierung der lutherischen Gemeinde „Erlösung“ sowie 2019 die Einweihung eines Denkmals auf dem Gelände des ehemaligen lutherischen Friedhofs in Minsk (Lutheranischer Platz; heute Parkanlage an der Karl-Liebknecht-Straße).

Ein Licht auf das konfessionelle und sprachliche Gepräge der Stadt gegen Ende des 19. Jahrhunderts werfen Daten der 1897 durchgeführten Volkszählung des Russischen Reiches, die im Folgenden auszugsweise dargestellt werden.[7]

Konfessionelle Zusammensetzung der Stadtbevölkerung von Minsk laut Volkszählung von 1897[8]

| Konfessionelle Gruppe | Zahl der Angehörigen | Anteil in Prozent |

|---|---|---|

| Juden | 47.561 | 52,3 |

| Orthodoxe | 27.323 | 30,1 |

| Römisch-Katholische | 13.760 | 15,1 |

| Muslime | 1.323 | 1,5 |

| Lutheraner | 806 | 0,9 |

| Gesamtbevölkerung | 90.912 | 100,00 |

Diagramme: Daten der Volkszählung von 1897 zur ‚Muttersprache‘ (rodnoj jazyk) der Angehörigen konfessioneller Gruppen in der Stadt Minsk[9]

Besondere kulturelle Einrichtungen

In Minsk konzentrieren sich mehrere der national bedeutendsten kulturellen Einrichtungen von Belarus wie Museen, Theater und Bibliotheken. Das Nationale Kunstmuseum beherbergt 33.000 Exponate aus mehr als 132 Ländern und etwa zwölf Jahrhunderten. Das Nationale Zentrum für Gegenwartskunst konzentriert sich auf Kunstwerke des 20. und 21. Jahrhunderts, mit einem besonderen Fokus auf der Neuformierung und Entwicklung der belarusischen Gegenwartskunst nach Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit 1991.

Bildung und Wissenschaft

Als Bildungs- und Wissenschaftsstadt spielte Minsk bis in das frühe 20. Jahrhundert keine größere Rolle, auch wenn namhafte Forscher biographische Bezüge zu der Stadt aufwiesen. Für die Deutschstämmigen trifft dies etwa auf den deutschbaltischen Sprachwissenschaftler und Finno-Ugristen Nikolai Anderson (1845–1905) zu, der von 1872 bis 1894 am Minsker Gymnasium als Oberlehrer für Klassische Sprachen tätig war, bevor er den Ruf auf eine finno-ugristische Professur an die Universität Kasan/Kazan‘ erhielt und annahm. Seine drei Söhne Wilhelm (1880–1940), Walter (1885–1962) und Oskar (1887–1960), die in Minsk geboren wurden, waren ebenfalls wissenschaftlich tätig und wurden zu einflussreichen Vertretern ihrer jeweiligen Disziplinen Astrophysik, Folkloristik sowie Wirtschaftswissenschaft und Mathematik.

Bedeutung als akademisches Zentrum erlangte Minsk mit der in der frühen Sowjetunion (1920er und frühe 1930er Jahre) betriebenen Politik der Indigenisierung (russ. korenizacija), die durch die Förderung nicht russischer Sprachen und Kulturen die jeweiligen nationalen Eliten in die neue sowjetische Ordnung einbinden sollte. Teil dieser Politik war die Eröffnung der Belarusischen Nationalen Technischen Universität (1920), der Belarusischen Staatsuniversität (1921), des Instituts für belarusische Kultur (Inbelkul’t, 1922; seit 1929 Akademie der Wissenschaften), der Nationalbibliothek (1922) sowie des Konservatoriums (1932). Von dem Anfang der 1930er Jahre in Moskau vollzogenen Kurswechsel in der Nationalitätenpolitik – von der Indigenisierung hin zu einem Sowjetpatriotismus mit klarer russischer Führungsrolle – war auch die in das Sowjetsystem integrierte national gesinnte Intelligenz betroffen, die bis in die 1950er Jahre Repressionen unterworfen war und als politischer Faktor ausgeschaltet werden sollte.

Schulen und Hochschulen in Minsk standen in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich im Zeichen der Kriegsfolgen, es fehlte an Lehrkräften, Räumlichkeiten und Ausstattung. In den Folgejahrzehnten stieg die Zahl der Zehnklassenschulen (‚Mittelschulen‘) stark an, von 59 im Jahr 1955 auf 210 im Jahr 1990. Eine ähnliche Dynamik entwickelte sich in Minsk im Wissenschaftsbereich, in dem die Zahl der Beschäftigten zwischen den Jahren 1960 und 1975 um das sieben- bis achtfache angewachsen ist.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion erfolgte 1992 die Gründung der an europäischen Bildungszielen und Curricula orientierten privaten Europäischen Humanistischen Universität (EHU) in Minsk. Mit Unterstützung der deutschen Botschaft wurde an der EHU 1998 auch ein Institut für Deutschlandstudien angesiedelt. Nach einer anfangs noch tolerierenden Haltung des Bildungsministeriums musste die EHU 2004 in Minsk schließen. 2005 wurde die EHU im Exil in Wilna/Vilnius neu gegründet.

Im Studienjahr 2019/2020 befanden sich 28 der 51 Hochschulen in Belarus in Minsk. 2021 mussten sowohl der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) als auch das Goethe-Institut ihre Einrichtungen in Minsk nach Aufforderung durch das belarusische Außenministerium schließen.

Architektur

Prägend für das historische Minsk war ein ovales, auf dem heutigen Platz des 8. Mai gelegenes, heute nicht mehr erhaltenes Holzschloss, das im 11. Jahrhundert auf einem Hügel am westlichen Ufer der Swislatsch errichtet worden war. Das heutige Zentrum von Minsk zeichnet sich insbesondere durch monumentale Bauwerke im sowjetisch-neoklassizistischen Stil, gerade und breite Straßen und weiträumige Plätze aus, wobei in jüngerer Zeit Elemente einer postmodernen Architektur hinzugetreten sind.

Als eine zeitgeschichtliche Kuriosität stellt sich aus deutsch-belarusischer Perspektive das 1971 in Minsk eröffnete Restaurant „Potsdam“ dar, das sich an der Ecke Leninstraße / Internationale Straße befand. Es verfügte in Gestalt des Restaurants „Minsk“ in Potsdam über ein Pendant in der DDR.

Gedächtnis- und Erinnerungskultur

Mehrere Gedenkorte in Minsk und Umgebung thematisieren den deutschen Überfall auf die Sowjetunion, die Verbrechen der Besatzungszeit und die Judenvernichtung. Zu erwähnen sind in diesem Kontext das Museum des Großen Vaterländischen Krieges und die 2003 gegründete deutsch-belarusische Geschichtswerkstatt Minsk (ab 2015 Geschichtswerkstatt „Leonid Lewin“). Bereits in der ehemaligen Sowjetunion wurden drei Denkmäler eingeweiht – in Maly Trascjanec (1961), in Vjaliki Trascjanec (1963) sowie in Sˇas ˇkouˇka (1966). Die hier auf den Mahnmalen genannten Opfergruppen waren Zivilisten, Partisanen und sowjetische Kriegsgefangene.

Die Gedenkstätte in Maly Trascjanec‘ (russ. Malyj Trostenec), einem etwa zehn Kilometer südöstlich vom Minsker Stadtzentrum gelegenen Ort eines Vernichtungslagers, wurde 2018 in Kooperation mit der Bundesrepublik Deutschland erweitert. Allerdings handelt es sich um keine abgeschlossene Gedenkanlage. So ist der dritte Bauabschnitt mit der Gestaltung der ehemaligen Vernichtungsstätte in Šaškoŭka, wo Menschen vom Oktober 1943 bis Juni 1944 massenweise ermordet wurden, noch nicht umgesetzt. Des Weiteren fehlt ein Informations- beziehungsweise Dokumentationszentrum in Maly Trascjanec.

4. Bibliographische Hinweise

Literatur

- Sjarhej Ablamejka: Nevjadomy Mensk. Historyja z’niknen’nja [Unbekanntes Minsk. Geschichte eines Verschwindens]. 2 Bde. [ohne Ortsangabe] 2021.

- U. A. Babkoŭ (Hg.): Historyja Minska / Istorija Minska [Geschichte von Minsk]. Minsk 2006.

- André Böhm, Maryna Rakhlei: Weißrussland. Mit Minsk, Brest, Hrodna, Homiel, Mahilioŭ. 2., aktualisierte und erweiterte Aufl. Berlin 2019.

- Thomas M. Bohn: Heldenstadt Minsk. Urbanisierung à la Belarus seit 1945. 2. überarbeitete und aktualisierte Aufl. Wien-Köln 2022 (Osteuropa in Geschichte und Gegenwart 9).

- Aleksej Bratočkin: Politika pamjati v prostranstve Minska: meždu zabveniem i ideej „množestvennosti pamjatej“ [Erinnerungspolitik im Minsker Raum: zwischen Vergessen und der Idee der „Vielheit von Erinnerungen“]. In: G. Kas’janov, O. Gajdaj (Hg.): Istorija, pamjat‘, polityka. Zbirnyk statej [Geschichte, Erinnerung, Politik. Aufsatzsammlung]. Kyjiv 2016, S. 9–52.

- Aliaksandr Dalhouski: Gewaltlandschaften bei Malyj Trostenez: Eine Forschungsgeschichte. In: Christoph, Rass/Mirjam, Adam u. a. (Hg.): Konfliktlandschaften interdisziplinar lesen. Bd.1, Osnabrück 2022, S. 181–206.

- Christian Gerlach: Kalkulierte Morde. Hamburg 1999 (Hamburger Edition).

- Paul Kohl: Das Vernichtungslager Trostenez. Augenzeugenberichte und Dokumente. Dortmund 2002.

- Stephan Lehnstaedt: Okkupation im Osten – Besatzeralltag in Warschau und Minsk 1939–1944. München 2010 (Studien zur Zeitgeschichte 82).

- Sjarhej Novikaū, Yuliya von Saal: Gebremstes Gedenken in Belarus. Maly Trascjanec, der Holocaust und die Erinnerungskultur. In: OSTEUROPA 10-11/2020, S. 399–418.

- Petra Rentrop: Tatorte der »Endlösung«. Das Ghetto Minsk und die Vernichtungsstätte von Maly Trostinez. Berlin 2011.

- Sachar Schybeka: Das „alte“ Minsk – vom zarischen Gouvernementszentrum zur sowjetischen Hauptstadt. In: Dietrich Beyrau, Rainer Lindner (Hg.): Handbuch der Geschichte Weißrußlands. Göttingen 2001, S. 308–318.

Weblinks

- [o.A.:] Belorusskie nemcy. Gde žili i komu molilis‘? [Die belarusischen Deutschen. Wo lebten sie und zu wem beteten sie?]. In: Pro Belarus, 2020. URL: https://probelarus.by/blog/belorusskie-nemtsy-gde-zhili-i-komu-molilis.html.

- [o. A.:] The history of the ELC in Belarus and in Minsk. In: Evangelical Lutheran Parish „Church of the Lord’s Cross“ in Minsk, 2023. URL: http://minsk.luther.by/en/the-history-of-the-elc-in-belarus-and-in-minsk/.

- Dar’ja Kasko: Kto oni – belorusskie nemcy? [Wer sind sie – die belarusischen Deutschen?]. In: Zvjazda, 2017. URL: https://zviazda.by/ru/news/20170807/1502107152-kto-oni-belorusskie-nemcy.

- https://server.iquadart.by/trostenets/exhibition.html (Informationen zu Malyj Trostenez)

- https://malytrostinec.nghm-uos.de/ (Projekt „Digitale Erschließung des Vernichtungsortes Malyj Trostenez)“

- https://gwminsk.com/de (Geschichtswerkstatt Minsk)

- https://isg.gbv.de/ („In Stein Gemeißelt. Digital erfahrbare Erinnerungsdiskurse im Stadtraum von Niedersachsen und Osteuropa“)

Anmerkungen

[1] Böhm, Rakhlei: Weißrussland, S. 75

[2] Bohn 2022: Heldenstadt, S. 371. Eine differenzierte Interpretation der Entwicklung der Einwohnerzahl ist kaum möglich, weil eine von den sowjetischen Behörden eingesetzte Kommission in ihren Untersuchungen zu den Verbrechen der Besatzer lediglich pauschal die in der Stadt Minsk und dem Minsker Gebiet zu Tode Gekommenen erfasste. Einbezogen waren somit auch Personen, die vor Beginn der Besatzung nicht in Minsk gelebt hatten (Bohn 2022: Heldenstadt, S. 86f). Es fehlen daher Informationen zu den Getöteten (darunter auch dem Holocaust zum Opfer Gefallenen) oder den in die östliche Sowjetunion Evakuierten unter den Vorkriegsbewohnern der Stadt, ebenso wie zum Bevölkerungsanteil von nicht aus Minsk stammenden Angehörigen der Roten Armee und der Partisanenverbände. Unklar ist auch, wie viele Minsker Stadtbewohner bereits vor Beginn der Besatzung dem stalinistischen Terror zum Opfer gefallen waren.

[3] The Council of Europe: The Republic of Belarus and the European Charter for Regional or Minority Languages. Minsk 2019, hier S. 89. URL: https://rm.coe.int/the-ecrml-in-the-republic-of-belarus-eng-ru-bel/168097ed09 (13.06.2023).

[4] Hier und im Folgenden eigene Berechnung der prozentualen Anteile nach den absoluten Zahlen von Demoskop Weekly: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php (13.06.2023).

[5] Henning Aubel, Renate Ell, Philip Engler (Hg.): Der neue Kosmos Welt-Almanach & Atlas 2023. Daten – Fakten – Karten zu allen Staaten der Welt. Stuttgart 2022, hier S. 66.

[6] [o.A.:] Historyja ELC u Belarusi i ŭ Minsku [Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Belarus und in Minsk]. URL: http://minsk.luther.by/be/gistoryja-jelc/ (01.08.2023)

[7] Bei der Interpretation der Daten ist natürlich die der damaligen Zeit verhaftete Methodik sowie das politische Interesse der russländischen Behörden an der Erhebung kritisch in Rechnung zu stellen. Vgl. hierzu umfassend Henning Bauer, Andreas Kappeler, Brigitte Roth (Hg.): Die Nationalitäten des Russischen Reiches in der Volkszählung von 1897. A: Quellenkritische Dokumentation und Datenhandbuch. Stuttgart 1991.

[8] Eigene Berechnung der prozentualen Anteile (auf eine Nachkommastelle gerundet) nach den absoluten Zahlen im Digitalisat der Staatlichen Öffentlichen Historischen Bibliothek Russlands: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/15160-vyp-6-nalichnoe-naselenie-oboego-pola-po-uezdam-i-gorodam-s-ukazaniem-preobladayuschih-veroispovedaniy-i-glavneyshih-sosloviy-1905#mode/inspect/page/23/zoom/6 (03.08.2023). Inwieweit es sich bei den 139 Personen, die die Differenz zwischen Gesamtbevölkerung und den explizierten konfessionellen Gruppen ausmachen, um Konfessionslose oder Angehörige anderer Konfessionen handelt, ist nicht bekannt.

[9] Eigene Berechnung der prozentualen Anteile (auf zwei Nachkommastellen gerundet) nach den (für Männer und Frauen addierten) absoluten Zahlen des von der Bibliothek des russländischen Präsidenten online bereitgestellten Digitalisats (Seiten 88–91): www.prlib.ru/item/436645 (04.08.2023).

Zitation

Mark Brüggemann: Minsk. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 2025. URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32266 (Stand 21.02.2025).

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright © Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Projekts „Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber vorliegt. Bitte kontaktieren Sie: ome-lexikon@uol.de

Wenn Sie fachliche Hinweise oder Ergänzungen zum Text haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe von Literatur- und Quellenbelegen an die Redaktion.