Wilna/Vilnius

1. Toponymie

Deutsche Bezeichnung:

Wilna

Amtliche Bezeichnung

lit. Vilnius

Anderssprachige Bezeichnungen

poln. Wilno; russ. Вильнюс [Vil’njus]; jidd: ווילנאַ [Vilne]

Etymologie

Die Herkunft des Ortsnamens ist umstritten; überwiegend wird Vilnius von dem Hydronym Vilnia bzw. Vilnelė (poln. Wilenka; russ. Ви́льня [Vil‘nja], dem linken Zufluss der Wilia (lit. Neris), abgeleitet. Oft wird die Übernahme von der slawischen Namensvariante des Hauptflusses – poln. Wilia; russ. Вилия [Vilija] (altslaw.: велья [vel’ja] = groß) angenommen.[1]

2.Geographie

Lage

54° 41′ nördlicher Breite, 25° 17′ östlicher Länge.

Topographie

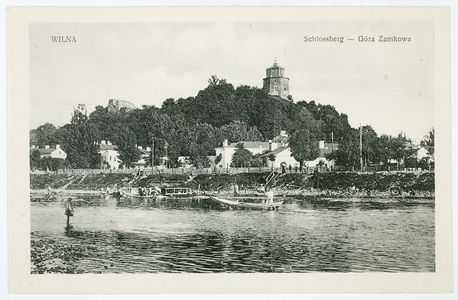

Die Stadt liegt im Südosten Litauens, ca. 20 Kilometer südlich des 1989 errechneten geographischen Mittelpunkt Europas und 312 Kilometer von der Ostsee entfernt. Die Landschaft der am Zusammenfluss von Wilia und Vilnia entstandenen Stadt wird durch bewaldete Hügel (80–230 Meter) geprägt.

Region

Baltikum, Baltische Staaten

Staatliche und administrative Zugehörigkeit

Wilna ist die Hauptstadt Litauens und mit 589.425 Einwohnern (2021) die größte Stadt des Landes. Sie ist Sitz des litauischen Parlaments (Seimas), der Landesregierung, des Präsidenten, des Verfassungsgerichtes sowie dreier Bischöfe: des römisch-katholischen, des russisch-orthodoxen sowie des evangelisch-lutherischen.

3. Geschichte und Kultur

Gebräuchliche Symbolik

Das Stadtwappen zeigt Christophorus mit dem Doppelkreuz, der das Jesuskind auf seinen Schultern über einen Fluss trägt. Die älteste Überlieferung des Wappens geht auf einen Brief des Königs des polnisch-litauischen Doppelstaates Sigismund II. August (poln. Zygmunt II August, lit. Žygimantas Augustas) (1520–1572) von 1568 zurück. Veränderungen erfolgten im 18. und 19. Jahrhunderts, aufgrund seines religiösen Inhalts durfte es während der sowjetischen Herrschaft nicht verwendet werden. 1991 wurde das historische Wappen der Stadt wiederhergestellt.

Anfänge und Mittelalter

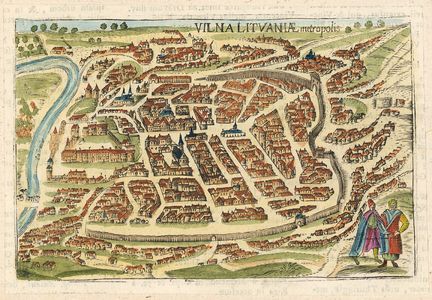

Nach archäologischen Erkenntnissen wurde das heutige Stadtgebiet bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. durch protobaltische Stämme besiedelt. Im 10.–13. Jahrhundert n. Chr. entwickelte sich die Siedlung zu einem bedeutenden regionalen Handelszentrum. Es wird angenommen, dass auch die Krönung des ersten litauischen Königs Mindaugas (um 1200–1263) im Jahr 1253 in der für diesen Zwecke errichteten Kathedrale stattfand.[2] Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt stammt aus der Herrschaftszeit des Großfürsten Gediminas (um 1275–1341). In einem der 1323 verfassten Briefe an deutsche Städte wirbt der Großfürst ausländische Kaufleute, Handwerker und Geistliche für die „Civitate nostra Regia Vilna dicta“[3] an. Dabei verspricht er den Umsiedlern Privilegien sowie religiöse Toleranz. Gefolgt dem Aufruf des Großfürsten bildeten bald die Neusiedler aus Lübeck, Bremen, Stralsund und anderen Hansestädten in Wilna ein eigenständiges Viertel, in dessen Mittelpunkt sich die Kirche des Hl. Nikolaus (Šv. Mikalojaus g. 4) – des Schutzpatrons der Seefahrer und Kaufleute – befand. Das dicht bebaute Viertel erstreckte sich über ca. sechs Hektar zwischen den heutigen Straßen Rūdninkų, Naugarduko, Trakų im Südwesten und der Vokiečių (Deutsche Straße) im Osten der Altstadt. Bis ins 19. Jahrhundert lebten in diesem Viertel überwiegend Einwohner deutscher Herkunft, darunter der Münzmeister und spätere Bürgermeister Ulrich Hosse (1455–1535), der Leibarzt von König Wladislaw IV. Wasa (poln. Władysław IV Waza, lit. Vladislovas II Vaza) Mattheus Vorbeck Lettow (1593–1663) sowie der bekannteste Barockbaumeister der Stadt Johann Christoph Glaubitz (1700–1767). Unter Großfürst Algirdas (1296–1377) erhielt Wilna ein dreigliedriges Burgen-Netz, das dem Schutz vor den wiederkehrenden Angriffen der Deutschen Ordensritter diente. Diese belagerten zwischen 1365 und 1402 die Stadt siebenmal erfolglos[4]. Bereits 1385 vereinbarten Litauen und Polen eine Personalunion. Der litauische Großfürst Jogaila (um 1348–1434) heiratete die polnische Herrscherin Hedwig von Anjou (poln. Jadwiga Andegaweńska) (um 1374–1399), und bestieg den polnischen Thron unter dem Namen Władysław II. Jagiełło. Auf sein Geheiß wurde in Wilna die Kultstätte des Donnergottes Perkūnas zerstört und das heilige Feuer gelöscht. An ihrer Stelle errichtete man eine gotische Kathedrale und 1387 wurde das Bistum Wilna gegründet. Im selben Jahr verlieh Władysław II. das Magdeburger Stadtrecht an Wilna; die litauische Bezeichnung für „Rathaus“ (lt. rotušė), wurde aus dem Deutschen entlehnt. Bis zur Unterzeichnung der Union von Lublin (1569) blieb Wilna der Krönungsort der Großfürsten von Litauen. In dieser Zeit entwickelte sich die Stadt zu einer multikulturellen und multikonfessionellen Metropole im östlichen Europa, in der Litauer, Polen, Russen, Deutsche, Tataren und Karäer lebten. Auch Juden, die aufgrund von Pogromen aus Westeuropa flüchteten, ließen sich zunehmend in Wilna nieder.

Renaissance und Neuzeit

Die Regierungsjahre von Sigismund I. dem Alten (poln. Zygmunt I Stary, lit. Žygimantas Senasis) (1467–1548) und Sigismund II. August gingen als Goldenes Zeitalter in die Geschichte der Stadt ein: Geschützt durch eine drei Kilometer lange und bis zu 12 Meter hohe Stadtmauer mit zehn Toren wuchs Wilna mit ca. 30.000 Einwohnern zu einer der größten Städte des östlichen Europa heran. 1532 baute man in der Stadt die erste Wasserleitung, 1536 die erste Brücke über die Wilia, 1527 eine Papiermühle, 1547 eine Glasbläserei. Mit der Gründung der Druckerei von Franziskus Skoryna (1522) wurde die Stadt zu einem Zentrum des Buchdrucks, wo lateinische, ruthenische, polnische, litauische und lettische Bücher gedruckt wurden. Ihren Fortschritt verdankte die Stadt nicht zuletzt der Heirat Sigismunds I. mit der italienischen Fürstentochter Bona Sforza (1494–1557), in deren Folge sich zahlreiche italienische Handwerker und Künstler in der Stadt niederließen.[5] Einen Wandel erfuhren auch die mittelalterlichen Burgen: Die zu einem Renaissance-Schloss umgebaute Untere Burg beherbergte fortan nicht nur die Gemächer des königlichen Paares, sondern auch ein Theater, einen Zoo, eine wertvolle Bibliothek sowie eine imposante Sammlung von Gemälden und Wandteppichen. Unter der Leitung des aus Danzig/Gdańsk stammenden Baumeisters Michael Enkinger alias Carpentarius entstand Anfang des 16. Jahrhundert das heute als Wahrzeichen der Stadt geltende Backsteingotik-Ensemble der St. Annenkirche und des angrenzenden Bernhardinerklosters. Die aus 33 verschiedenen Backsteinarten erbaute Annenkirche war Sitz von zwei deutschen Bruderschaften: der Annenbruderschaft und der Bruderschaft St. Martin. Deutsch war für die erst 1940 aufgelöste St. Martins-Bruderschaft unter anderem auch Predigtsprache. Dank der Verkündung der Religionsfreiheit (1563) konnten in Wilna konfessionelle Auseinandersetzungen weitgehend vermieden werden. Die Gründung der Universität durch König Stephan Báthory (poln. Stefan Batory, lit. Steponas Batoras, ung. Báthory István) (1533–1586) im Jahr 1579 festigte die führende Position der Stadt in der Region. Zwar sahen die Jesuiten in dieser Einrichtung ein Instrument für die Gegenreformation, doch übten auch sie religiöse Toleranz: An der Hochschule durften nicht nur Katholiken, sondern auch Protestanten und Orthodoxe studieren.[6]

Im 17. Jahrhundert bekam die Stadt allmählich negative Auswirkungen der Union von Lublin (1569) zu spüren. Nach deren Beschlüssen wurde Krakau/Kraków die Krönungs- und Residenzstadt des Königs und Warschau/Warszawa der Sitz des Sejm (Parlament). Der ehemaligen Residenzstadt des litauischen Großfürsten, Wilna, wurde keine besondere Rolle im von nun an existierenden Doppelstaat zugedacht. Der Große Brand von 1610 sowie die Besetzung der Stadt (1655–1661) durch die Truppen des russischen Zaren Aleksej Michajlovič (1629–1676) beschleunigten den Bedeutungsverlust.

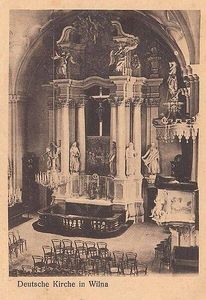

Das 18. Jahrhundert stand unter dem Vorzeichen der politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Annäherung an das Kurfürstentum Sachsen. Nach dem Tod von König Johann III. Sobieski (poln. Jan III Sobieski, lit. Jonas III Sobieskis) (1629–1696) wählte 1697 der polnisch-litauische Adel Friedrich August I. (1670–1733), den Kurfürsten von Sachsen, zum polnischen König und litauischen Großfürsten. Auch dessen Sohn, Friedrich August II. (1696–1763), wurde anschließend zum Herrscher im Doppelstaat. Trotz zahlreicher kriegerischer Auseinandersetzungen, in die das Großfürstentum Litauen in der Regierungszeit des Hauses Wettin involviert wurde, erlebte Wilna im 18. Jahrhundert einen Bauboom: Neben prunkvollen Palästen stifteten reiche Mäzene ca. 40 Kirchen und 18 Klöster. Einer der gefragtesten Architekten der Stadt war der aus Schlesien stammende Deutsche Johann Christoph Glaubitz (um 1700–1767). Nach seinen Entwürfen entstanden in Wilna die evangelisch-lutherische Kirche (1737–1744), die barocke Hauptfront sowie der Hauptaltar der St. Johanneskirche (1738–1739), die Benediktinerinnen-Kirche der St. Katharina (1741–1743), die Ikonostase der orthodoxen Heilig-Geist-Kirche (1749–1751), die Franziskanerkirche Mariä Himmelfahrt (1750–1756), das Portal am Eingang zum Basilianerkloster mit der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit (1761) sowie zahlreiche Profanbauten.

Nach der dritten Teilung Polen-Litauens (1795) fiel die Stadt an Russland. Mit ca. 55.000 Einwohnern war Wilna nach Moskau/Moskva und Sankt Petersburg / Sankt Peterburg / Leningrad nicht nur die drittgrößte Stadt, sondern auch das bedeutendste Wissenschaftszentrum des Reiches. 1803 erhielt die von Jesuiten gegründete Hochschule den Titel der Kaiserlichen Universität und genoss in der Folgezeit die persönliche Protektion des polnischen Magnaten Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861), der mit dem Zaren Alexander I. (1777–1825) befreundet und unter ihm Außenminister des Russischen Reichs war. Dank Czartoryski erfreute sich die Universität einer weitgehenden Autonomie im Bereich der Forschung und Lehre. Sie entwickelte sich zu einem Zentrum der Aufklärung im Russischen Reich, an dem der Historiker Joachim Lelewel (1786–1861), der Astronom Jan Śniadecki (1756–1830) und der Maler und Gründer der Wilnaer Kunstschule Franciszek Smuglewicz (1745–1807) lehrten. Bedeutend war auch der Beitrag der an der Universität tätigen deutschen Professoren, darunter des Altphilologen Gottfried Ernst Groddeck (1762–1825), des Rechtsmediziners Johann Karl Baerkmann (1780–1856), des Pharmakologen Johann Friedrich Wolfgang (1776–1859), des Pathologen Joseph Frank (1771–1842) sowie des Professors für Anatomie und Physiologie Johann Andreas Lobenwein (1759–1820).

Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Wilna zum Ziel des Russland-Feldzuges von Napoleon Bonaparte (1769–1821), der jedoch für Frankreich verhängnisvoll verlief: Im Winter 1812 starben allein in Wilna ca. 80.000 französische Soldaten an Hunger und Kälte.[7] 1832 wurde die inzwischen zum Ausgangspunkt der nationalen Selbstbestimmung gewordene Universität nach dem misslungenen Aufstand gegen die russische Teilungsmacht (1831) geschlossen und die Stadt versank für mehrere Jahrzehnte in der Bedeutungslosigkeit.

20. und 21. Jahrhundert

1905 formulierte der Große Seimas (Das Große Parlament) von Wilna (lit. Didysis Vilniaus Seimas) die Forderungen nach politischer und wirtschaftlicher Autonomie vom Russischen Reich, die jedoch aufgrund repressiver Maßnahmen seitens des Zarenreiches nicht verwirklicht werden konnten. Der 1914 ausgebrochene Erste Weltkrieg bot erneut die Chance für die Wiederherstellung der Eigenstaatlichkeit. Im August 1915 nahmen die deutschen Truppen das stark befestigte Kauen/Kaunas/Kowno und im September 1915 Wilna ein. Die Stadt wurde zum vorläufigen Hauptquartier der deutschen 10. Armee und zu einem der Zentren von Ober Ost. Am 12. Dezember 1915 besuchte Kaiser Wilhelm II. (1859–1941) Wilna. Nach Zeugnis Wilhelm Gaigalts (1870–1945), Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses, begrüßten Litauer die Deutschen als Befreier, erwarteten zugleich vom deutschen Regiment die „Unverletzbarkeit ihrer Nationalität und die Freiheit zur nationalen Weiterentwicklung“[8]. Die Position des Deutschen Reiches bezüglich der litauischen Unabhängigkeitsbestrebungen war jedoch zwiespältig. Einerseits unterstützte die Regierung in Berlin die Erlangung einer weitgehenden Autonomie sowie die Schaffung einer Pufferzone zwischen Ostpreußen und dem nun sowjetischen Russland, andererseits war ein unabhängiges Litauen nicht erwünscht. Gemäß einer vom Oberbefehlshaber Ost, Generalfeldmarschall Prinz Leopold von Bayern (1846–1930), initiierten Denkschrift sollte das Ziel der deutschen Litauenpolitik die „Erweiterung der deutschen Macht durch Eingliederung von Land und Leuten ins Reich und ins deutsche Volk sein. [...] Es empfiehlt sich daher die Schaffung eines völkerrechtlich zum Deutschen Reich gehörigen, staatsrechtlich aber außerhalb der Reichsverfassung stehenden Grenzstaates, der durch Personalunion mit der Krone Preußens zu verbinden ist“[9]. Angesichts der Misserfolge an der Front im Jahr 1918 revidierte Deutschland seine Absichten und erkannte als weltweit erstes Land die am 16. Februar 1918 ausgerufene Republik Litauen an. 2017 entdeckte Liudas Mažylis, Professor für Politikwissenschaft an der Vytauto-Didžiojo-Universität, das Original der Unabhängigkeitserklärung Litauens im Politischen Archiv des Auswärtigen Amts in Berlin.

Nach der Unabhängigkeitserklärung erwies sich die staatliche Zugehörigkeit der Stadt Wilna als problematisch. Da der Anteil der Litauer hier im Vergleich zu anderen Ethnien nur ca. zwei Prozent betrug, fand die Proklamation der Republik Litauen mit der Hauptstadt Wilna keine Zustimmung in Polen. 1920 wurde die Stadt durch polnische Truppen besetzt und der Republik Polen einverleibt, Kaunas wurde Hauptstadt Litauens. Unter der polnischen Herrschaft wurden die 1831 geschlossene Universität und zahlreiche katholische Kirchen wiedereröffnet. Die polnische Phase endete 1939 mit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen. Nach der Unterzeichnung des Beistandspaktes zwischen der UdSSR und Litauen vom 10. Oktober 1939 wurde Wilna an Litauen übergeben und mit dem Anschluss Litauens an die Sowjetunion am 15. Juni 1940 wurde Vilnius zur Hauptstadt der Litauischen Sowjetrepublik (LSSR). Während des Zweiten Weltkriegs wurden 73 Prozent der Betriebe und ca. 40 Prozent der Bausubstanz zerstört. Unter der deutschen Besatzung von 1941 bis 1944 wurden ca. 70.000 jüdische Bürger (ca. 41 Prozent der Einwohner) ermordet. Während der ersten Nachkriegsjahre unter der Sowjetunion wurden 90.000 Polen zwangsumgesiedelt. Der Anteil von Russen und Litauern stieg dagegen stark.[10]

Die sowjetische Epoche (1945–1990) war gekennzeichnet durch die Zweckentfremdung des sakralen Kulturerbes, durch große Industrie- und Infrastrukturprojekte sowie den Bau von Plattenbausiedlungen wie Lazdynai, Karoliniškės, Fabijoniškės u. a. Am 11. März 1990 wurde in Vilnius die Unabhängigkeit wiederhergestellt. 2009 war die Stadt zusammen mit Linz Kulturhauptstadt Europas.

Demographie

Einwohnerzahl von Wilna

| Jahr | 1769 | 1834 | 1909 | 1916 | 1941 | 1944 | 1989 | 2006 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Zahl | 17.500 | 52.300 | 205.200 | 140.800 | 270.000 | 110.000 | 282.500 | 541.824 | 589.425 |

Ethnische Zusammensetzung von Wilna (Angaben in Prozent) [11]

1897 | 1931 | 1959 | 1979 | 2011 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Litauer | 2,1 | 0,8 | 33,6 | 47,3 | 63,3 |

| Polen | 30,9 | 65,9 | 20,0 | 18,0 | 16,5 |

| Russen | 20,1 | 3,8 | 29,4 | 22,2 | 12,0 |

| Weißrussen | 4,2 | 0,9 | 6,2 | 6,4 | 3,5 |

| Juden | 40,0 | 28,0 | 4,4 | 2,3 | 0,4 |

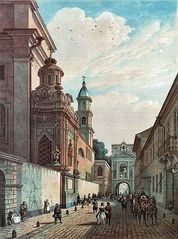

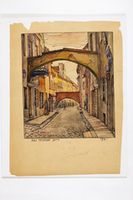

Architektur

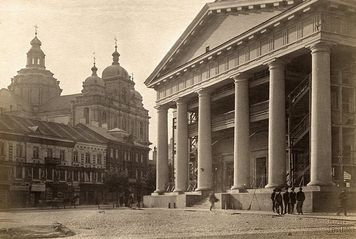

Das historische Stadtzentrum von Vilnius, das 1994 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde,[12] entstand zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert und umfasst 1.487 Gebäude auf einer Fläche von 352 Hektar. Seine Architekturlandschaft ist geprägt von mittelalterlichen Gassen mit Handwerkerhäusern, klassizistischen Palästen, barocken und orthodoxen Sakralbauten. Um den zentralen Kathedralenplatz gruppieren sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten: die klassizistische Kathedrale St. Stanislaus und Wladislaus (1801) mit der Kasimir-Kapelle (17. Jahrhundert), der 57 Meter hohe gotisch-barock-klassizistische Glockenturm, der 2009 wiederaufgebaute Großfürstenpalast (16. Jahrhundert) sowie der gotische Gediminas-Turm. Die Bausubstanz der aus dem 15. bis 18. Jahrhundert stammenden und ein Netz von ca. 70 Gassen bildenden Altstadthäuser besteht aus Backstein, der größtenteils unter dem barocken bzw. klassizistischen Putz verborgen ist. Neben den Resten der Oberen Burg (13.–14. Jahrhundert) sowie der St. Nikolaus Kirche (14. Jahrhundert) gilt das Ensemble von St. Anna und der Bernhardinerkirche St. Franziskus und Bernhard (um 1500) als wichtigster Repräsentant der Backsteingotik. Das Alte Arsenal (16. Jahrhundert), das Alumnat (17. Jahrhundert) sowie der Große Hof der Universität (17. Jahrhundert) repräsentieren dagegen die Epoche der Renaissance. Die von Jesuiten errichtete St. Kasimir-Kirche (1604–1618) ist der älteste barocke Sakralbau der Stadt. Weitere Meisterwerke der Barockarchitektur sind die mit etwa 2.000 weißen Stuckfiguren und Ornamenten geschmückte Kirche St. Petrus und Paulus (17. Jahrhundert), die Dominikanerkirche Heilig-Geist (17. Jahrhundert) oder die im Wilnaer Barock 1743 gebaute St. Katharinen-Kirche. Klassizistische Formen bestimmen Repräsentationsbauten wie das Rathaus (1799), den Präsidentenpalast (1832; bis 1794 der Bischofssitz), den Chodkevičiai-Palast (1834) oder den Pacai-Palast (1841). Beispiele des Historismus sind das Gebäude der Litauischen Nationalphilharmonie (1902) und zahlreiche Häuser auf dem Gediminas-Prospekt. Auch die russisch-orthodoxen Kirchen mit ihren Kuppeln und Zwiebeltürmen (St. Michael-und-Konstantin-Kirche) sowie die im neogeorgischen Stil erbaute Kathedrale der Himmelfahrt der Gottesmutter gehören zum Stadtbild. Am höchsten Gebäude der Stadt, dem Fernsehturm (326 Meter), kam es am 13. Januar 1991 im Zuge der Loslösung von der Sowjetunion zu blutigen Auseinandersetzungen mit mehreren Todesopfern.

Wirtschaft

Dank dem Handel mit Riga/Rīga, Pleskau/Pskov und Moskau wurde Wilna im 14. Jahrhundert zu einem wichtigen Warenumschlagplatz im Großfürstentum Litauen. Für den Transport von Wachs, Holz, Pelzen, Getreide, Salz und Wolle setzte man bis zu 60 Meter lange und sieben Meter breite Wittinen (Flussboote) ein. Das rasche Wachstum der Stadt im 15. und 16. Jahrhundert schuf die Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Aufschwung des Handwerks. Die erste Zunft wurde von den Goldschmieden gegründet (1495). Im 17. Jahrhundert stieg die Zahl der Zünfte auf 21, 1795 auf 38 und 1885 auf 54. Mit dem Anschluss der Stadt an die Eisenbahnstrecke St. Petersburg–Warschau (1860) begann die Industrialisierung. 1895 gab es in Wilna bereits 20 Fabriken. In der sowjetischen Phase war die Stadt ein wichtiges Industriezentrum, in dem Großbetriebe wie Kuro aparatūra (Kraftstoffpumpenfabrik, ca. 10.000 Mitarbeiter) und Elfa (Elektrotechnik, 8.200 Mitarbeiter) ihren Standort hatten.

Heute werden 16 Prozent aller Industrieerzeugnisse des Landes in Wilna hergestellt. Wichtige Industriezweige (20 Prozent aller Arbeitsstellen) sind die Kunststoffindustrie (Plasta), Papier- und Möbelindustrie (Grigeo), die pharmazeutische Industrie (Siccor Biotech, Thermo Fisher Scientific Baltics), die Textilindustrie (Sparta), die Recycling- (VKJ) und die Lebensmittelindustrie. Die meisten Einwohner arbeiten in der Dienstleistungsbranche (72 Prozent), etwa sieben Prozent im Bauwesen. In jüngster Zeit avancierte Wilna zu einem wichtigen Standort von Dienstleistungsunternehmen (Western Union, Nasdaq, Cognizant u. a.) sowie zum Zentrum der digitalen Finanzinnovationen (FinTech). In der Stadt entstehen 41 Prozent des litauischen Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Die Stadt pflegt enge Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland. Zu den wichtigsten Investoren in Wilna gehören Unternehmen wie Siemens, Birkle IT AG, Homanit oder Nokera. Nach Angaben der Deutsch-Baltischen Handelskammer waren 2021 in Litauen insgesamt 877 deutsche Tochterunternehmen tätig, viele von ihnen mit dem Sitz in der Hauptstadt. Dabei betrugen die ausländischen Direktinvestitionen aus Deutschland 1,45 Milliarden Euro (4. Platz in der Rangliste der Investoren). Mit einem Umsatz von ca. 6 Milliarden Euro ist Deutschland einer der wichtigsten Handelspartner Litauens (2. Platz).[13] Auch der Touristenanteil aus Deutschland nimmt konstant zu: 1,5 Millionen Touristen besuchten in den Vorpandemiejahren Wilna, darunter ca. 230 000 Deutsche (12 Prozent).

Bildung und Wissenschaft

In der Stadt befinden sich mehrere staatliche und private Universitäten und Fachhochschulen, darunter die Technische Gediminas-Universität, die Litauische Musik- und Theaterakademie, die Litauische Militärakademie, die Mykolas-Romeris-Universität, das St.-Josef-Priesterseminar, die Internationale Hochschule für Management und Volkswirtschaft (ISM) und das Vilniuser Kolleg. u. a.

Die 1579 gegründete Universität Vilnius ist die älteste und mit 22.830 Studierenden und 3.095 Mitarbeitern die größte Hochschule im Baltikum. Das historische Ensemble der Universität liegt in der Altstadt und besteht aus 13 Innenhöfen, wo das Rektorat, die Bibliothek sowie die Fakultäten für Philosophie, Philologie und Geschichte untergebracht sind. Zu den bekanntesten Professoren bzw. Absolventen der Universität gehören der unter dem Titel Horaz des Christentums bekannte und von Papst Urban VIII. (r. 1623–1644) mit dem Lorbeerkranz ausgezeichnete Dichter Mathias Casimirus Sarbievius (poln. Maciej Kazimierz Sarbiewski S.J.) (1595–1640), der polnische Nationaldichter Adam Mickiewicz (1798–1855), der ukrainische Nationaldichter Taras Schewtschenko (1814–1861), der polnische Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz (1911–2004) sowie zahlreiche litauische Intellektuelle wie Simonas Daukantas (1793–1864), Tomas Venclova (geb. 1937) u. a. Bedeutend für die Entwicklung der Universität war außerdem der Beitrag akademischen Personals aus den deutschen Landen, darunter der erste Kanzler der Akademia Vilnensis Dr. Philipp Jakub Widmannstadt (1539/1541–1588), der Professors für Mathematik und Astronomie Dr. Oswald Krüger (1598–1655) sowie der Begründer der öffentlichen Hygiene Dr. Johann Peter Frank (1745–1821).

Derzeit liegen die Forschungsschwerpunkte der Universität Vilnius in den Bereichen Biochemie und Biotechnologie sowie Laser- und Halbleiterforschung. Laut dem QS World University Rankings 2021 gehört die Universität zu den 500 besten Hochschulen der Welt (423. Platz).[14].

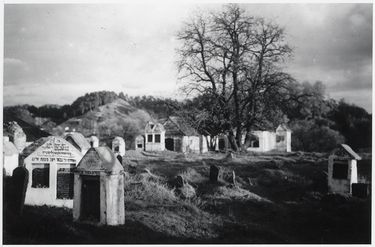

„Jerusalem des Nordens“

Vermutlich wanderten die ersten aschkenasischen Juden wegen der zahlreichen Verfolgungen und aufgrund von Pestepidemien in den deutschsprachigen Gebieten im 14. Jahrhundert ins Großfürstentum Litauen ein. Ein Teil davon könnte der Einladung des Fürsten Gediminas an Kaufleute und Handwerker gefolgt sein, sich in seiner neuen Residenzstadt Wilna niederzulassen – angelockt durch die in Aussicht gestellte religiöse Toleranz und zahlreiche Privilegien. Die erste schriftliche Erwähnung von Juden in der Stadt stammt aus dem Jahr 1487. Analog zu den anderen Siedlungen des Landes sollen Juden bereits unter dem Großfürsten Vytautas (1392–1430) das Privileg der wirtschaftlichen Gleichstellung mit den christlichen Stadtbewohnern besessen haben. Nach einer Reihe von Pogromen zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde 1573 der Bau einer Synagoge genehmigt, die ab dem 17. Jahrhundert zum geistigen Zentrum der Juden in Osteuropa wurde und den Mittelpunkt des jüdischen Viertels bildete. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich Wilna mit über 40 rabbinischen Gelehrten zu einem Zentrum der jüdischen Aufklärung, der Haskala. Weltberühmt wurde die nun als Jerusalem des Nordens bezeichnete Stadt dank dem Gaon von Wilna, dem orthodoxen Talmud-Gelehrten Elia ben Salomon Zalman (1720–1797), der eine Aufgabe unter anderem in der Bekämpfung des mystisch geprägten Chassidismus sah. Im 19. Jahrhundert festigte sich der Ruf der Stadt als geistlicher und kultureller Mittelpunkt jüdischen Lebens: Hier gab es eine Rabbinerschule, zehn geistliche Akademien, zahlreiche Verlagsanstalten und Druckereien, sechs Zeitungen, ein Theater, einen Schriftstellerverband und ca. 100 Synagogen. Wilna wurde zum Zentrum des normierten Jiddisch. 1925 wurde das YIVO (Yidisher Visnshaftlekher Institut), zu dessen Vorstandsmitgliedern unter anderem Sigmund Freud und Albert Einstein gehörten, gegründet.

Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in der Stadt ca. 70.000 Juden – 41 Prozent der Gesamtbevölkerung. Am 24. Juni 1941 besetzte die deutsche Wehrmacht Wilna. Schon am 6. September errichtete man in der Altstadt zwei Ghettos, die durch die Deutsche Straße (heute: Vokiečių g.) getrennt wurden. Das Kleine Ghetto mit ca. 11.000 Personen, das vor allem für Alte und Arbeitsunfähige vorgesehen war, wurde 46 Tage später aufgelöst, indem seine Bewohner im Wald von Ponary (lit. Paneriai) erschossen wurden. Die Massenexekution wurde nach den Vorgaben des SS-Standartenführers Karl Jäger durch die SS-Offiziere Peter Eisenbarth und Erich Wolff durchgeführt. Für das Leben im Großen Ghetto war der sog. Judenrat zuständig. Bis 1943 unterhielt man im Ghetto medizinische Versorgungseinrichtungen, Schulen, ein Gericht und ein Theater, in dem 120 Stücke (darunter ein Musical von Lein Rosenthal) aufgeführt wurden. Angesichts der näher rückenden Front wurde im August 1943 die Räumung des Ghettos angeordnet. Der Massenmord wurde von dem NSDAP-Funktionär Franz Murer (dem „Schlächter von Wilna“), dann von den SS-Scharführern Bruno Kittel und Martin Weiss koordiniert. Bis zur endgültigen Auflösung des Ghettos am 23. September 1943 ermordeten die Deutschen mit Hilfe des freiwilligen litauischen Sonderkommandos bis zu 70.000 Juden. Die während der Kämpfe um Wilna stark beschädigte Große Synagoge wurde 1957 abgetragen. Heute leben ca. 3.500 Juden in Vilnius. In der Stadt gibt es derzeit eine Synagoge, ein jüdisches Gemeindezentrum und ein jüdisches Museum. Am Ort des Massenmordes in Paneriai befindet sich eine Gedenkstätte.

4. Kontroversen

Die Frage nach der historischen Mitverantwortung der einheimischen Bevölkerung am Holocaust wird in weiten Teilen der litauischen Gesellschaft bis heute verdrängt. Das 2016 erschienene Buch Mūsiškiai (Die Unsrigen)[15] von Rūta Vanagaitės, in dem sich die Theaterwissenschaftlerin gemeinsam mit Efraim Zuroff, dem Direktor des Standortes Jerusalem des Simon Wiesenthal Centers, unter anderem mit der Rolle der litauischen Partisanen, den sog. miško broliai (Waldbrüder), beim Massenmord auseinandersetzt, sorgte für massive Empörung. Unter dem Druck der Öffentlichkeit wurde das Buch vom Verlag aus den Buchhandlungen zurückgezogen, die Autorin ging aufgrund der Anfeindungen ins Exil nach Israel. 2018 verlieh ihr die Europäische Rabbinerkonferenz Rūta Vanagaitė den Moshe-Rosen-Preis.

5. Bibliographische Hinweise

Literatur

Felix Ackermann: Mein litauischer Führerschein. Berlin 2017.

Solomon Atamuk: Juden in Litauen: Ein geschichtlicher Überblick. Konstanz 2000.

Monika Bednarczuk (Hrsg.): Kulturtransfer in der Provinz: Wilna als Ort deutscher Kultur und Wissenschaft (1803–1832). Wiesbaden 2020.

Matthias Dornfeldt, Enrico Seewald: Hundert Jahre deutsch-litauischen Beziehungen. Husum 2017.

Antanas Rimvydas Čaplinskas: Vilniaus istorija. Legendos ir tikrovė [Die Geschichte von Wilna. Legenden und Wirklichkeit]. Vilnius 2015.

Cornelius Hell: Europa Erlesen. Vilnius. Klagenfurt/Celovec 2009.

Napoleonas Kitkauskas. Vilniaus pilys. Statyba ir architektūra [Die Burgen von Vilnius. Bauwesen und Architektur]. Vilnius 1989.

Libertas Klimka: Rimtos, juokingos ir graíos senojo Vilniaus istorijos [Ernste, lustige und schöne Geschichten aus dem Alten Vilnius]. Vilnius 2018.

Czesław Miłosz: Die Straßen von Wilna. München 1997.

Darius Pocevičius: 100 istorinių Vilniaus reliktų [100 historische Wilnaer Denkmäler]. Vilnius 2018.

Joachim Tauber, Ralph Tuchtenhagen: Vilnius: Kleine Geschichte der Stadt. Köln 2008.

Joachim Tauber: Arbeit als Hoffnung: Jüdische Ghettos in Litauen 1941–1944 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 108). Berlin/Boston 2015.

Irena Veisaitė, Aurimas Švedas: Ein Jahrhundertleben in Litauen. Göttingen 2019.

Tomas Venclova: Vilnius: Eine Stadt in Europa. Berlin 2006.

Weblinks

vilnius.lt (Offizielle englischsprachige Webseite der Stadt)

http://www.juden-in-europa.de/baltikum/vilna/inhalt.htm (Spuren der jüdischen Geschichte in Wilna)

https://www.ahk-balt.org/ (Deutsch-Baltische Handelskammer)

https://alles-ueber-litauen.de/ (allgemeine Informationen über Litauen)

https://www.memorialmuseums.org/memorialmuseum/staatliches-judisches-museum-gaon-von-wilna (Staatliches Jüdisches Museum „Gaon von Wilna“)

www.herder-institut.de/bildkatalog/wikidata/Q216 (Abbildungen zu Wilna im Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg)

Anmerkungen

[1] Aleksandras Vanagas: Lietuvos miestų vardai [Namen litauischer Städte]. Vilnius 2004, S. 261; E. M. Pospelov: Geografičeskie nazvanija mira. Toponimičeskij slovar‘ [Geographische Bezeichnungen der Welt. Toponymisches Wörterbuch]. Moskva 2001.

[2] Vytautas Urbanavičius: Viniaus Perkūno šventovės klausimu [Über den Schrein von Vinius Perkūnas]. In: Vytautas Kazakevičius (Hg.): Iš baltų kultūros istorijos [Aus der Geschichte der baltischen Kultur]. Vilnius 2000, S. 19–26, hier S. 3.

[3] Caput II. Acta diplomatica Lithuaniae, regnante duce Gedimio. Annus 1323. Transumptum trium epistolarum Gedimini ducis Lithuaniae ad Patres ordinis S. Francisci et S. Dominici, nec non ad civitates maritimas Germaniae septemtrionalis. In: Edward Raczyński (Hg.): Codex Diplomaticus Lithuaniae. Codicibus manuscriptis, in archivo secreto regiomontano asservatis.Vratislaviae (Breslau) 1845, S. 27–32, hier S. 29.

[4] Kitkauskas, Vilniaus pilys. Statyba ir architektūra, S. 13–15.

[5] Venclova: Vilnius, S. 21.

[6] Tauber/Tuchtenhagen, Vilnius, S. 112–117.

[7] Redaktion: Vilniaus istorija. In: Visuotinė lietuvių enciklopedija [Universelle litauische Enzyklopädie]. https://www.vle.lt/straipsnis/vilniaus-istorija/ [letzter Zugriff: 20.03.2021].

[8] Wilhelm Gaigalat: „Der Tag“ vom 12. Dezember 1915. Zitiert nach: Dornfeldt/ Seewald, Hundert Jahre deutsch-litauischen Beziehungen, S. 46.

[9] PAAA, R 21699, Der Weltkrieg 20d geh., Geheime Akten Krieg 1914, Die Zukunft der besetzten Gebiete: Russland, Bd. 2, Bl. 1 –50 und 65–71. Zitiert nach: Dornfeldt/ Seewald, S. 50.

[1]Redaktion: Vilniaus istorija. In: Visuotinė lietuvių enciklopedija. https://www.vle.lt/straipsnis/vilniaus-istorija/ [letzter Zugriff: 20.03.2021].

[11] Die genauen Daten über die Zahl der Einwohner deutscher Herkunft lassen sich nicht verifizieren. Nach der Volkszählung von 2011 machten die Deutschen 0,08 Prozent der Gesamtbevölkerung der Republik Litauen aus. Das litauische Statistikamt: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Gyv_kalba_tikyba.pdf/1d9dac9a-3d45-4798-93f5-941fed00503f [letzter Zugriff: 21.12.2021].

[12] World Heritage Committee: https://whc.unesco.org/en/list/541 [letzter Zugriff: 05.02.2025].

[13] Wirtschaftsprofil der AHK: www.ahk-balt.org/presse/wirtschaftsprofil [letzter Zugriff: 05.12.2021].

[14] QS World University Rankings. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 [letzter Zugriff: 20.03.2021].

[15] Rūta Vanagaitė Mūsiškiai. Vilnius 2016.

Anmerkungen

[1] Aleksandras Vanagas: Lietuvos miestų vardai [Namen litauischer Städte]. Vilnius 2004, S. 261; E. M. Pospelov: Geografičeskie nazvanija mira. Toponimičeskij slovar‘ [Geographische Bezeichnungen der Welt. Toponymisches Wörterbuch]. Moskva 2001.

[2] Vytautas Urbanavičius: Viniaus Perkūno šventovės klausimu [Über den Schrein von Vinius Perkūnas]. In: Vytautas Kazakevičius (Hg.): Iš baltų kultūros istorijos [Aus der Geschichte der baltischen Kultur]. Vilnius 2000, S. 19–26, hier S. 3.

[3] Caput II. Acta diplomatica Lithuaniae, regnante duce Gedimio. Annus 1323. Transumptum trium epistolarum Gedimini ducis Lithuaniae ad Patres ordinis S. Francisci et S. Dominici, nec non ad civitates maritimas Germaniae septemtrionalis. In: Edward Raczyński (Hg.): Codex Diplomaticus Lithuaniae. Codicibus manuscriptis, in archivo secreto regiomontano asservatis.Vratislaviae (Breslau) 1845, S. 27–32, hier S. 29.

[4] Kitkauskas, Vilniaus pilys. Statyba ir architektūra, S. 13–15.

[5] Venclova: Vilnius, S. 21.

[6] Tauber/Tuchtenhagen, Vilnius, S. 112–117.

[7] Redaktion: Vilniaus istorija. In: Visuotinė lietuvių enciklopedija [Universelle litauische Enzyklopädie]. https://www.vle.lt/straipsnis/vilniaus-istorija/ [letzter Zugriff: 20.03.2021].

[8] Wilhelm Gaigalat: „Der Tag“ vom 12. Dezember 1915. Zitiert nach: Dornfeldt/ Seewald, Hundert Jahre deutsch-litauischen Beziehungen, S. 46.

[9] PAAA, R 21699, Der Weltkrieg 20d geh., Geheime Akten Krieg 1914, Die Zukunft der besetzten Gebiete: Russland, Bd. 2, Bl. 1 –50 und 65–71. Zitiert nach: Dornfeldt/ Seewald, S. 50.

[1]Redaktion: Vilniaus istorija. In: Visuotinė lietuvių enciklopedija. https://www.vle.lt/straipsnis/vilniaus-istorija/ [letzter Zugriff: 20.03.2021].

[11] Die genauen Daten über die Zahl der Einwohner deutscher Herkunft lassen sich nicht verifizieren. Nach der Volkszählung von 2011 machten die Deutschen 0,08 Prozent der Gesamtbevölkerung der Republik Litauen aus. Das litauische Statistikamt: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Gyv_kalba_tikyba.pdf/1d9dac9a-3d45-4798-93f5-941fed00503f [letzter Zugriff: 21.12.2021].

[12] World Heritage Committee: https://whc.unesco.org/en/list/541 [letzter Zugriff: 05.02.2025].

[13] Wirtschaftsprofil der AHK: www.ahk-balt.org/presse/wirtschaftsprofil [letzter Zugriff: 05.12.2021].

[14] QS World University Rankings. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 [letzter Zugriff: 20.03.2021].

[15] Rūta Vanagaitė Mūsiškiai. Vilnius 2016.

Zitation

Aleksej Burov: Wilna/Vilnius. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 2025. URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32440 (Stand 17.02.2025).

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright © Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Projekts „Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber vorliegt. Bitte kontaktieren Sie: ome-lexikon@uol.de

Wenn Sie fachliche Hinweise oder Ergänzungen zum Text haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe von Literatur- und Quellenbelegen an die Redaktion.