Dongebiet

1. Toponymie

Deutsche Bezeichnungen

Dongebiet, Donkosakengebiet, Gebiet des Donischen Heeres

Anderssprachige Bezeichnungen

Russ. Donskie kozaki, Zemli vojska Donskogo (1783–1870)

Landschaftliche Bezeichnungen: Priazov’e („Gebiet am Asowschen Meer“), Podon’e („Gebiet am Don“).

Etymologie

Der für das Gebiet namengebende Fluss Don ist vom frühgeschichtlichen Namen des Flusses Tanais abgeleitet, der auch eine im 5. Jahrhundert v. Chr. entstandene ionische Handelskolonie im Mündungsgebiet am Mäotischen Meer (Asowsches Meer) bezeichnete. Vermutlich altiranisch von iranischsprachigen Skythen und Sarmaten zu „Tanais“ gebildet (altiran. *dānu – „Wasserlauf“), wurde der Name dann auch im Altgriechischen verwendet. Für Jahrhunderte bildete dieses Emporion (Handelsfakturei) den am weitesten im Osten gelegenen Außenposten der bekannten Welt und verband diese mit Steppenvölkern der südrussischen Tiefebene. Mit der Expansion des Moskauer Reiches nach Süden und der Entstehung des Kosakentums seit dem späten 15. Jahrhundert wurde der russische Name Don gebräuchlich.

2. Geographie

Lage

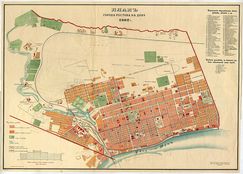

Das Dongebiet verfügte erst ab der Petersburger Epoche (1700–1917) über einigermaßen feste Grenzen, im russischen Mittelalter war es eine Fortsetzung des Wilden Feldes (russ. dikoe pole), in das sich seit dem 14./15. Jahrhundert ostslawische und andere Ethnien in das Gebiet der Goldenen Horde, später des Chanats der Krim begaben, sich teilweise als (berittene) Wehrbauern dort ansiedelten und Kosaken wurden. Ende des 18. Jahrhunderts definierte Russland die Grenzen des Donkosakengebiets (51,3°–46,2 ° nördliche Breite, 37°–44 ° östliche Länge).

Topographie

Teil der mittelrussischen und der Donez-Platte. Lehm- und Tonboden, nur im Nordwesten bewaldet, sonst Steppengebiete, Schwarzerde, im Süden die Manytsch-Senke. Zahlreiche Wasserläufe (Don, Donez, Medwediza, Chopjor, Kalitwa, Tschir, Sal, Manytsch) sind teilweise schiffbar, vor allem im Frühling. Bis zum Bau der Eisenbahn war der wichtigste Verkehrsweg der Don-Fluss, über den auch aus dem Gebiet Woronesch Nutzholz verschifft werden konnte.

Historische Geographie

1783/92 kam das Gebiet zwischen dem Unterlauf des Dons bis zum Kuban endgültig an Russland: 1783 bis 1870 als „Land der Donischen Kosaken“, dann bis 1917 als „Gebiet des Donischen Heeres“ (russ. Oblast’ vojska Donskogo), von Mai 1918 bis Januar 1920 Vsevelikoe vojsko Donskoe (Großmächtiges Donheer), von März 1920 bis Oktober 1924 Donskaja oblast’ (bei Abtretung des Bezirks Taganrog und des westlichen Teils des Bezirks Donez an die Ukrainische SSR). Teile des Bezirks Taganrog und die zum ukrainischen Gouvernement Donezk geschlagenen Teile des Bezirks Donez wurden 1924 dem neu eingerichteten Nordkaukasischen Gebiet mit der Hauptstadt Rostow angegliedert. 1924 kehrten Teile der Bezirke Taganrog und Donez zum Dongebiet zurück. Ab Oktober 1924 Severo-Kavkazskij kraj, ab Januar 1934 Azovo-Černomorskij kraj, ab 1938 Rostovskaja Oblast’. Diese administrative Grenze besteht im Wesentlichen bis heute. Die mehrfachen Änderungen vor allem der südwestlichen Grenze zur Ukraine hin hatten zwischen 1802, als die Stadthauptmannschaft Taganrog gegründet wurde, und der endgültigen Einrichtung des Gebiets Rostow (1938) Auswirkungen auf die dortigen deutschen Kolonisten, die sich im Bezirk Mius (ab 1887: Bezirk Taganrog) ansiedelten.

3. Geschichte und Kultur

Vor- und Frühgeschichte

Vom 4. Jahrhundert v. Chr. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. gehörten die Küsten nördlich und östlich des Asowschen Meeres zum Bosporanischen Reich (Regnum Bospori), das ab 63 v. Chr. unter römischer Oberhoheit stand. Ab 230 wanderten Ostgoten ein, die sich bei Beginn der Völkerwanderung während des Hunnensturms 372–455 auf die Krim zurückzogen. Im Frühmittelalter war das Gebiet vom 7. bis zum 11. Jahrhundert Teil des Chasarenreichs. Petschenegen und Awaren bildeten ephemere Reiche, von 1061 bis 1240 bestand das Kumanenreich (Polowzer), 1241 bis 1422 herrschte die Goldene Horde. Bei deren Abzug verblieb bis 1783 das Krim-Chanat (ab 1475 osmanisch) im Dongebiet.

Mittelalter

Seit der Spätantike und bis zur Etablierung des Krim-Chanats als Zweig der Goldenen Horde im 15. Jahrhundert herrschten durch Wanderungen von Steppenvölkern instabile Verhältnisse. Ausnahme ist der Handelshafen Asow, der bis 1475 von genuesischen Kaufleuten gehalten wurde. Seit Ende des 15. Jahrhunderts wanderten Slawen aus dem Norden ein. Ab 1261/70 bestand im Deltabereich auf dem linken Donufer der genuesische Außenposten Asow (Tana), wie auch Küstenstriche am Nordufer des Asowschen Meeres und am Kimmerischen Bosporus als genuesische Enklaven auf dem Gebiet des Krim-Chanats lagen. Asow blieb bis 1475 genuesisch und wurde dann osmanische Festung im Krim-Chanat, das von 1475 bis 1783 osmanischer Vasall blieb. Als Festung und Hafen kontrollierte der Ort die Ausfahrt aus dem Don und die umliegenden Gebiete.

Neuzeit

1696 eroberten Kosaken erstmals die Festung, doch musste Russland sie 1711 an das Osmanische Reich zurückgeben. Zu dieser Zeit verlief die Grenze zwischen beiden Reichen am Unterlauf des Manytsch und am Jegorlyk, nördlich und östlich davon siedelten Kosaken (1708 bis 1725 Gouvernement Asow, 1725 bis 1775 Gouvernement Woronesch). Ein zweites Mal wurde die Festung 1737 bis 1739 von den Russen besetzt, dann endgültig nach dem Frieden von Kütschük Kainardschi 1774. Ab dem 16. Jahrhundert siedelten Slawen nördlich und östlich des Asowschen Meeres auf dem Gebiet des Krim-Chanats, die als orthodoxe Kosaken im frühen 17. Jahrhundert bereits die Hälfte der Bevölkerung im späteren Donkosakengebiet ausmachten.

Im 18. Jahrhundert benötigte Russland drei Anläufe, um das Krim-Chanat zu erobern (1709, 1739 und 1781/84). Ein Anlass für das russische Ausgreifen in das Dongebiet bestand im Kosakenaufstand des Atamans Kondratij A. Bulawin (ca. 1660–1708), der 1707–1708 das gesamte spätere Territorium der Donkosaken erfasste. Ausgelöst wurde der Aufstand durch Versuche der zarischen Regierung, in das Kosakengebiet entlaufene Leibeigene („Läuflinge“) einzufangen und sie ihren Gutsherren zurückzuüberstellen. Von 1708 bis 1725 wurde das Gebiet dem Gouvernement Asow zugeschlagen, von 1725 bis zur Niederschlagung des Pugatschow-Aufstands 1775 dem Gouvernement Woronesch, danach noch einmal für wenige Jahre dem Gouvernement Asow, bis 1783 das Land des Donischen Heeres und 1870 das Gebiet des Donischen Heeres mit nun klar umrissenen Grenzen als Verwaltungseinheiten begründet wurden.

Die erste Stadtgründung erfolgte 1698 durch Peter I. (1672–1725), der Taganrog am Asowschen Meer zunächst als Festung einrichtete und 1709 zum Hafen bestimmte. Asow musste 1712 den Osmanen zurückgegeben werden und wurde erst nach dem Sieg Katharinas der Großen (1729–1796) im ersten Türkenkrieg (1768–1774) wiederbegründet. 1778 wurden östlich der späteren Stadt Rostow/Don armenische Flüchtlinge in Nachitschewan angesiedelt, das bei seiner Gründung Stadtrechte erhielt und schnell zu einer Gewerbe- und Handelssiedlung wurde. 1788 wurde Taganrogs Festungsstatus aufgehoben. 1805 wurde das Verwaltungszentrum von dem durch Don-Überflutungen bedrohten Tscherkassk in das höhere gelegene, am Fluss Aksai gegründete Nowotscherkassk verlegt.

1802 wurde das Gebiet um Taganrog zum Sitz einer Stadthauptmannschaft, um Aufgaben und Funktionen der mittlerweile zum wichtigen Hafen und Handelsort gewachsenen Stadt zu bündeln. Ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert siedelten dort griechische Kaufleute und Seefahrer. Armenier, italienische seefahrende Kaufleute und später Tataren ergänzten die Besiedlung. Zunächst gehörten die um die Stadthauptmannschaft liegenden Bezirke zum Gouvernement Jekaterinoslaw, wobei das engere Dondelta eine Exklave der Donkosaken bildete, die dort der Fischerei nachgingen. Die Grenzen zwischen der Stadthauptmannschaft wurden mehrfach verändert, so etwa als 1807 Rostow und Nachitschewan der Stadthauptmannschaft angegliedert wurde, bis diese 1887 aufgelöst und mit beiden Bezirken dem Gebiet des Donischen Heeres angegliedert wurde.

Unter den Stadthauptleuten waren adlige Deutschbalten, so von 1805–1810 Baron Balthasar von Campenhausen (1772–1823), der eine städtische Infrastruktur aufbaute. Er wandelte eine bestehende Handelsschule 1809 in ein klassisches Gymnasium um, das für Jahrzehnte die einzige höhere Schule im Dongebiet blieb. Unter ihm wurde 1810 eine katholische Kirche eingeweiht und begonnen, Hafen und Zoll zu verbessern. In dieser Zeit wanderten auch die ersten Deutschen ein, meist ausgebildete Spezialisten, Handwerker, Offiziere und Beamte. Sie hinterließen jedoch wenig Spuren. Die ersten Berichte stammen von dem Pastor, der für die deutschen Kolonien auf dem Mariupoler Plan zuständig war, eine staatliche Ansiedlung deutscher Kolonisten nordwestlich der gleichnamigen Hafenstadt von 1823. Taganrog war damit die erste Stadt im Dongebiet, in der sich Deutsche niederließen. Im Dezember 1825 starb Kaiser Alexander I. bei einer Reise in Taganrog.

Ab Mitte der 1830er-Jahre wiederholte sich dieser Prozess in Nowotscherkassk mit einer kleinen deutschen Gemeinde. Die Stadt erlangte nie die wirtschaftliche Bedeutung von Taganrog, das noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufblühte. Grund dafür war sein Handelshafen, der nach den Napoleonischen Kriegen Russlands wichtigster Exporthafen im östlichen Schwarzmeerraum wurde und zahlreiche Nichtrussen anzog.

Anders als Taganrog, dessen Stadthauptmannschaft gerade auch Ausländern Sonderrechte einräumte, blieb Nowotscherkassk bis zur Revolution 1905 durch kosakische Rechtsinstitutionen wie das Verbot des Landerwerbs für Nichtkosaken wirtschaftlich gehemmt. Deutsche lebten dort nur in geringer Zahl als Spezialisten. Auch die Bewohnerschaft war wenig multiethnisch geprägt, drei Viertel waren Angehörige des Kosakenstandes. 1842 lebten dort drei lutherische Familien mit insgesamt 17 Mitgliedern, 1896 war die evangelische Gemeinde auf 193 Lutheraner angewachsen. 135 Katholiken lebten in der Stadt, sodass über 200 Deutschstämmige vorhanden gewesen sein dürften. Im selben Jahr wurde mit dem neogotischen Bau einer evangelischen Kirche begonnen, zehn Jahre später wurde auch ein neobarocker katholischer Kirchenbau unweit davon fertig.

Anders wiederum verlief die Entwicklung von Rostow. Der Ort war 1749 als Zollstation zum Osmanischen Reich an der Mündung des Flüsschens Temernik in den Don gegründet worden. 1761 wurde etwas östlich davon, im Zentrum der heutigen Großstadt, die Festung Dmitrij von Rostow (russ. Sv. Dmitrij Rostovskij) errichtet, u. a. vom Ingenieur-General Alexander Riegelmann (1720–1789), der 1774 bis 1782 auch Kommandant der Festung war. Die armenische Schwesterstadt Nachitschewan blieb rechtlich und funktional von der Festung getrennt. Erst 1845 wurde das nun über 10.000 Einwohner zählende Rostow seines Festungsregimes entledigt und zur Stadt erhoben. Damit begann eine schnelle Entwicklung des Flusshafens als Wirtschaftszentrum, zumal die an der Küste des Asowschen Meeres liegenden Hafenstädte im Krimkrieg von den Kriegsschiffen der Alliierten bedroht waren, teilweise sogar beschädigt wurden. 1861 erreichte eine erste Bahnlinie (Südost-Bahn) Nowotscherkassk, die bis Rostow weitergeführt wurde.

1868 wurde in Rostow ein Konsulat des Norddeutschen Bundes eingerichtet, das der griechische Kaufmann Scaramanga bis 1884 versah, als der Bremer Kaufmann August Behrmann das Amt übernahm. Deutsche und Österreicher gründeten karitative und gesellschaftliche Vereine: eine Gesellschaft der Velocipedisten und einen Kinderschutzverein. An ihrer Spitze standen meist deutsche Unternehmer, nationale karitative Vereine wurden von den Konsuln präsidiert.

Im Mai 1904 wurden Rostow und Nachitschewan einem Stadthauptmann unterstellt, ein Amt, das auch von Deutschstämmigen ausgeübt wurde: zunächst vom Grafen Fjodor K. Kotzebue-Pilar von Pilchau (1848–1911). Die Doppelstadt war die größte im Dongebiet und hatte inzwischen ein beträchtliches Industrieproletariat. Ende 1905 kam es in der Stadt zu einem antijüdischen Pogrom mit 176 Toten und 500 Verwundeten, bei dem auch Geschäfte deutscher Unternehmer in Mitleidenschaft gezogen wurden.[1]

Nach Kriegsbeginn 1914 wurden das deutsche wie auch das österreichische Konsulat geschlossen und deutsche Vereine aufgelöst.

Zeitgeschichte

Von den Änderungen unter der 1920 beginnenden Sowjetherrschaft waren die Kolonisten und die unteren Schichten der Stadtdeutschen zunächst wenig betroffen.

Im 1920 an die Ukrainische SSR geschlagenen Bezirk Taganrog versuchte ein deutscher Lehrer im Sommer 1924 eine siebenstufige deutsche Schule in der älteren und abgelegenen Kolonie Peter-Paul (russ. Petropavlovka, ukr. Petropavlivka) südöstlich der Kleinstadt Amrosijiwka (ukr. Amrosiïvka, heute Gebiet Donezk) einzurichten, der offenbar ein größerer Einzugsbereich zugedacht war. Erfolg war dagegen dem Bund der südrussischen Kolonisten und Bürger deutscher Herkunft beschieden, der sich im Januar 1921 in Taganrog konstituierte. Seine Rostower Filiale setzte sich im Hungerjahr 1921 das Ziel, die Wirtschaftskraft der deutschen Kolonien zu heben und für den Außenhandel nutzbar zu machen. Der wirtschaftliche Schwerpunkt des Bundes lag in Taganrog, wo er eine Mühle, eine Back- und Makkaronifabrik, eine Wurstfabrik und die Herstellung von Wagenfetten sowie ein Sammellager für Lederhäute betrieb. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um den Versuch, der Enteignung deutscher Betriebe zu entgehen. Er hatte im November 1921 insgesamt 8.761 Mitglieder, bei denen es sich überwiegend um Kolonisten handelte. Der Verein überlebte die NEP (Neue Ökonomische Politik) nicht.

Über eigene Vereine verfügten die Deutschen danach nicht mehr, während in den Kolonien wohl noch Gebetskreise abgehalten werden konnten. Im Sommer 1941 wurden die meisten Dondeutschen in die asiatischen Landesteile der Sowjetunion deportiert. Nachdem im Herbst Truppen der deutschen Heeresgruppe Süd den Don erreicht hatten, berichtete die Einsatzgruppe D der SS über den Tiefstand der rund 300 „volksdeutschen“ Familien im Raum Taganrog.[2] Wehrmacht, SS-Gestapo der Einsatzgruppe D und örtliche Polizeikräfte ermordeten am 29. Oktober 1941 die jüdische Stadtbevölkerung an der Petruschina-Schlucht westlich der Stadt, am 11./12. August 1942 erfolgte ein Massaker bei Rostow (Schlangen-Schlucht) mit 27.000 Rostowern, überwiegend Juden. Die deutsche Besatzung dauerte von Oktober 1941 bis August 1943, mit einer halbjährigen Unterbrechung Anfang 1942 für Rostow infolge eines sowjetischen Gegenstoßes. In Taganrog richteten sich deutsche Besatzungsbehörden ein, u.a. Kreislandwirte. Anfang 1943 stellte man eine Gesamtbevölkerung von 92.033 Menschen fest, darunter noch 511 Deutsche (davon 313 Frauen).

Damit erschöpfen sich die Daten zu den Deutschen im vormaligen Dongebiet. Erst ab den 1970er-Jahren kehrten einige von ihnen aus der Verbannung in die alte Heimat zurück. Sie wurden vermehrt durch russlanddeutsche Facharbeiter und Wissenschaftler aus anderen Teilen des Landes, doch deutsche Vereine konnten erst nach dem Ende der Sowjetunion neu entstehen. Sie sind meist mit kleinen evangelisch-kirchlichen Gemeinden verbunden.

Verwaltung

Oberster Inhaber der staatlichen Gewalt und Verwaltungschef war der ab 1775 vom Zaren bestimmte Heeresataman (russ. vojskovoj nakaznoj ataman). Die Titularbevölkerung war in Stanizen (russ. stanica, ukr. stanycja dörfliche Kosakensiedlung) organisiert und unterlag einer vieljährigen Wehrpflicht. Daher war für die vom Kosakenrecht geprägten Bezirke eine extensive Landwirtschaft in dem dünn besiedelten Steppenland typisch, d. h. wenig Getreideanbau, stattdessen Viehwirtschaft, hier vor allem die Pferdezucht. Aktive Kosakenoffiziere und solche im Ruhestand verfügten über großen Bodenbesitz, den sie meist nicht selbst bearbeiteten, sondern verpachteten. Hier sind die Anfänge der deutschen Siedlung zu sehen.

In den Jahrzehnten, in denen deutsche Siedler ins Dongebiet kamen, wurden sie von der kosakischen Landesverwaltung zunächst nicht bemerkt, da sie in kleinen Verbänden von wenigen oder einzelnen Familien Privatland erwarben. Ab 1887 entdeckte die Kosakenverwaltung, dass es insbesondere in zwei westlichen Bezirken, Taganrog und Donez, zur Gründung von deutschen Siedlungen gekommen war. Viele Kolonien hatten nur deutsche Bezeichnungen. Bis zum Schluss (1919) gelang es der kosakischen Verwaltung nicht, alle deutschen Siedlungen und die Anzahl der Deutschen vollständig zu erfassen, was auch an der hohen Mobilität der Siedler lag. Die Liquidation deutschen Bodenbesitzes nach den Gesetzen von 1915 verlief im Dongebiet willkürlich, aber vor allem unsystematisch und war nicht abgeschlossen, als sie 1917 eingestellt wurde.

Bevölkerung

Durch Zuzug nichtkosakischer Bevölkerung (russ. inogorodnye) ab Ende des 18. Jahrhunderts nahm die Titularbevölkerung stetig ab. Über eine erste deutsche Kolonie (Golodajewka, Bezirk Mius) berichtete ein Grunauer Pfarrer nach seiner Visite 1847. Die nächsten Spuren finden sich erst 20 Jahre später. Ab den 1860er-Jahren (Reformepoche unter Alexander II.) ermöglichten rechtliche Änderungen die Ansiedlung im Dongebiet. 1862 wurde nur noch Landwirten der Kolonistenstatus zuerkannt, Handwerker, Händler etc. in den Kolonien gingen dieses Status verlustig. 1871 wurden die Kolonisten Siedler-Eigentümer (russ. posel’janin-sobstvennik). 1874 wurden die bisher vom Wehrdienst befreiten Kolonisten der allgemeinen Wehrpflicht unterworfen. Wichtiger war, dass 1868 das Gesetz zum Bodenbesitz liberalisiert wurde: Konnten bis dahin Kosaken ihr Land an fremde Siedler nur verpachten, wovon die frühen deutschen Kolonisten im Bezirk Taganrog mit seinem bis 1887 bestehenden Sonderstatus ab 1862 Gebrauch machten, so durften vermögende Kosaken nun ihr eigenes Land (also nicht gemeinsames Kosakenland) verkaufen. Die Gründung erster Kreditbanken vor allem in Taganrog erleichterte diesen Prozess, denn die deutschen Siedler galten als sichere und solvente Kreditnehmer.

Sie stammten aus den Kolonistenbezirken bei Berdjansk und vom Mariupoler Plan, die 40 Jahre zuvor durch Deutsche aus den Schwarzmeerprovinzen und dem Gouvernement Tschernigow (russ. Černigov, ukr. Černihiv) dort neu gegründet worden waren. Es handelte sich also um eine Binnenkolonisation. Nach einer gedeihlichen Entwicklung konnte die nächste oder die Enkelgeneration mit neuem Boden in einem dünn besiedelten Gebiet versorgt werden. Die Neusiedler waren daher gegenüber den 1861 von der Leibeigenschaft befreiten russischen Bauern, die ins Dongebiet und hier vor allem in den Bezirk Mius zogen, im Vorteil, da diese noch auf lange Zeit eine Ablösung bezahlen mussten und selten über Kapital verfügten. Die Ansiedlung der meist evangelischen Kolonisten erfolgte in dem Bezirk des Dongebiets, der Mariupol und Berdjansk am nächsten lag und rechtlich sowie demographisch am wenigsten kosakisch geprägt war, hier vor allem der westliche Teil des Bezirks Mius. Die frühe und intensive Ansiedlung führte dazu, dass 1890 rund 79 Prozent allen deutschen Bodenbesitzes im gesamten Dongebiet in diesem Bezirk konzentriert war. Ab den 1880er-Jahren entstanden wiederum deutsche Kolonien, nun vor allem im Bezirk Donez, die sich ebenfalls schnell entwickelten.

Bei der Volkszählung 1897 stellten Angehörige des Kosakenstandes weniger als die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Damals lebten 34.855 Deutsche im Dongebiet, über die Hälfte davon allein im Bezirk Taganrog. Insgesamt lebten etwa 2.500 in den drei Städten Rostow, Taganrog und Nachitschewan. 1904 meldete der deutsche Konsul in Rostow 2.888 Reichsdeutsche, unter denen auch ländliche Siedler waren.[3] Im Bezirk Donez waren 1914 zwischen 5.000 und 6.000 Deutsche, etwa ebenso viele befanden sich in allen anderen Bezirken bzw. in den wenigen neuen Städten Aleksandrovsk-Grušëvskij (seit 1920 Šachty), Kamensk (seit 1927 K.-Šachtinskij) und Millerovo, das 1925 mit 12.800 Einwohnern, von denen 489 Deutsche waren, zur Stadt erhoben wurde.

1923 waren die Stadtgemeinden geschrumpft: Rostow und Nachitschewan hatten noch 1.500 Deutsche (1926: etwas über 1.900), Taganrog 435 (1926: 86.456 Einwohner, 1939: 188.808 Einwohner). 1937 wurden im Gebiet Rostow 33.311 Deutsche gezählt.[4]

Wirtschaft

Der wirtschaftlich bedeutendste Faktor war zunächst die Anfang des 19. Jahrhunderts gegründete Stadthauptmannschaft, die eine Reaktion auf eine rasante Entwicklung seit Ende des 18. Jahrhunderts war. Taganrog zog Kaufleute, Seefahrer und Unternehmer aus dem Süden Europas an, dann auch deutsche Spezialisten. Die Armenierstadt Nachitschewan war durch Landhandel auch überregional geprägt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Rostow rasch industrialisiert und wichtigster Handelsort, der Taganrogs Bedeutung verringerte. Nach dem Krimkrieg siedelten sich deutsche Handwerker, Angestellte etc. in Rostow an. 1874 wurde die deutsche Brauerei Südbayern (Južnaja Bavarija) gegründet, die 1893 an den Moskauer Kaufmann Engelbert Stucken überging, der 1889 nach Rostow gekommen war. Besitzer war das Moskauer Handelshaus Karl Stucken, dem der Braumeister Ernst K. Prophet folgte, um 1900 als Pächter, seit 1906 als Direktor.[5] Deutsche Brauereien bestanden auch in Taganrog, in Nowotscherkassk (Basener) und in Asow. Kleinere deutsche Brauereien bestanden in Kamenskaja (heute: Kamensk-Schachtinskij), in Nachitschewan, in Ust-Medwedizk und Nowotscherkassk.

In Rostow bestanden weitere Lebensmittel verarbeitende Gewerbe von Deutschen, so ab 1867 die Wurstfabrik Adolf Lohse (1837–1911), dessen Erben eine zweite Fleischfabrik in der Stadt eröffneten und das ganze Dongebiet belieferten.

Außerdem waren Mitteleuropäer in der metallverarbeitenden Industrie vertreten. Weitere kleinere deutsche und österreichische Unternehmen bestanden in Rostow, in Nachitschewan, in Nowotscherkassk, Taganrog und in Millerowo. Die meisten dieser Fabriken und ebenso deutsche Kohlenförder-Unternehmen in den zum Donbass benachbarten Bezirken wurden nach der Jahrhundertwende gegründet.

Rostow war der Hauptort unternehmerischer Tätigkeit von Mitteleuropäern, sie erstreckte sich auch auf Drogerie-, Konsum- und Luxusartikel, die zum Teil aus Übersee importiert wurden. Deutsche waren Anwälte oder Ärzte und übten technische Berufe aus, um die Jahrhundertwende zum Teil schon in höheren Positionen wie der Vorsitzende des Bezirksgerichts Karl Reinhold Samson von Himmelstjerna (1846–? ), der Repräsentant des zemstvo-Bundes von Don und Kuban Wladimir Seeler, Staatsanwalt Jürgens, der Bezirksleiter der Post Strasburger und der Abteilungsleiter der Staatsbank Rudolf Hultin. Sie stellten auch Stadtverordnete. Deutsche betrieben Kommissionsgeschäfte, etwa das Handelshaus Münch & E. Hinkel, das aus Augsburg importierte Dieselmotoren und Lokomobile anbot.

1928 wurde Rostow mit Nachitschewan vereinigt. Neben diversen Tätigkeiten der deutschen Städter waren die Kolonisten in der Landwirtschaft tätig, vor allem in der Getreideerzeugung und Viehwirtschaft. Diese Grundlage war ab 1915 durch Liquidationsgesetze bedroht, doch erholten sich die Agrarsiedlungen nach 1920 bald. Einschneidend wurden aber die Kollektivierung und Entkulakisierung in den 1930er-Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Industrie in den Städten des Dongebiets stark ausgebaut, während die Montanindustrie im östlichen Donbass sich weiterentwickelte.

Militärgeschichte

Militärische Ereignisse im späteren Dongebiet haben seit der Spätantike das Land geprägt und die Gründung fester Orte verzögert. Erst nach dem zweiten Türkenkrieg Katharinas II. (1787–1791) stabilisierten sich die Verhältnisse. Bis zum Ersten Weltkrieg blieb die Region friedlich. Ab 1915 kamen Flüchtlinge aus Russisch-Polen, Litauen und Lettland in das Dongebiet. Im Januar 1918 vertrieb die Rote Garde die Donkosakenverwaltung, Ataman Alexej Kaledin (1861–1918) beging Selbstmord. Taganrog wurde Anfang 1918 Schauplatz bolschewistischen Terrors. Nach der Oktoberrevolution wurde die Kiewer Fähnrichschule mit 400 Offiziersanwärtern in die Stadt als Ordnungskräfte verlegt.[6] Nach Kämpfen mit roten Abteilungen ergaben sich diese Anfang Februar 1918 und wurden von den Bolschewiken grausam ermordet. Der Anführer der russischen Nordarmee, die im August 1914 in Ostpreußen einfiel, General Paul von Rennenkampff (1854–1918) lebte zu dieser Zeit in der Stadt. Er versteckte sich unter falschem Namen, wurde aber Mitte März von den Bolschewiki gefunden und zur Zusammenarbeit aufgefordert. Nachdem er sich mehrmals geweigert hatte, wurde er Mitte April 1918 erschossen. Zur gleichen Zeit erhoben sich die Kosaken in Nowotscherkassk gegen die Roten. Doch erst Anfang Mai 1918 konnten sie mit Hilfe der in den Bezirk Taganrog einmarschierenden deutschen Truppen die Rotarmisten vertreiben. Im Juni 1918 kam es von der Hafenstadt Jeisk (Kubangebiet) aus zu einem bolschewistischen Landungsversuch bei Taganrog, der von deutschen Truppen niedergeschlagen wurde.[7] Nach Abzug der Deutschen saß 1919 der Stab der weißen Südarmee in Taganrog. Gegen Ende 1919 floh diese über Rostow in den Kuban.

Nach dem Überfall der Sowjetunion durch die deutsche Wehrmacht erschienen im Oktober 1941 deutsche Truppen und NS-Organisationen zunächst im Bezirk Taganrog. Sie machten die Stadt zum Hauptquartier. Umgehend wurde – wie auch in Rostow – die jüdische Bevölkerung ermordet. 1943 umfasste die Einwohnerzahl nur noch die Hälfte von 1939. Östlich der Stadt kam es 1941/42 bei den Höhen am Fluss Sambek zu schweren Kämpfen mit der Roten Armee, die sich aber wieder zurückziehen musste. Im August 1943 verließen die Deutschen die Stadt, während der Kuban-Brückenkopf (Meerenge von Kertsch) noch bis Frühjahr 1944 gehalten wurde. Infolge der Kampfhandlungen wurde die evangelische Kirche von Rostow so schwer beschädigt, dass sie abgetragen wurde.

Gesellschaft

Gesellschaftliches Leben der Deutschen spielte sich ab ca. 1860 nur im Umkreis der evangelischen Stadtgemeinden ab, zunächst in Taganrog, später in Nowotscherkassk und Rostow, jedoch in kaum nachvollziehbarem Rahmen. Nur dort kam es um 1900 zur Gründung von Freizeit- und Wohlfahrtsvereinen der Deutschen, Österreicher und Schweizer, die entweder mit der Kirche oder den Konsulaten verbunden waren. Sämtliche Vereine wurden nach 1914 suspendiert. Versuchen, in der frühen Sowjetzeit Interessenvereine zu betreiben, waren keine dauerhaften Erfolge beschieden. Da die Stadtgemeinden schrumpften, insbesondere wenn Pfarrstellen nicht neu besetzt wurden, fiel in den 1920er-Jahren die einzige Stütze für das Vereinsleben fort. Eigene Periodika gab es nicht, außer wirtschaftlich-industriellen Unternehmen waren keine deutschen Einrichtungen im Dongebiet vorhanden.[8] Um 1930 verschwinden daher die deutschen Spuren im Dongebiet.

Religions- und Kirchengeschichte

Die Titularbevölkerung war überwiegend orthodox und hatte ab dem 19. Jahrhundert auch ein Netz von orthodoxen Kirchen. Vor dem Krimkrieg (1853–1856) bildete sich in Taganrog eine evangelisch-lutherische Gemeinde von 100 Personen, die vom Pfarrer in Grunau (Kirchspiel des Mariupoler Plans im evangelischen Zweiten Südrussischen Propstbezirk) jährlich besucht wurde.

Das um 1900 aufgewertete Kirchspiel Rostow mit rund 1.800 Seelen in der Stadt (1906/07: 2.200 Seelen, davon 2.150 Deutsche) hatte ehrgeizige Pläne, die den Bau eines eigenen Gebäudes für eine Mittelschule betrafen, wofür ein Bauplatz bei der Kirche gesucht wurde.[9] Aus Geldmangel kam es jedoch nicht dazu, vielmehr bedauerten die Kirchenoberen säkularisierende und russifizierende Einflüsse unter den Deutschen in der Stadt, die 1914 etwa 235.000 Einwohner hatte. Kinder deutscher Familien beherrschten nicht die deutsche Sprache, um die die Geistlichen kämpften. Ungeachtet vermögender deutscher Unternehmer und Beamter ließ das Interesse an Kirche und Schule, und damit an der deutschen Kultur insgesamt nach.

Von 1879 bis 1898 war Taganrog ständiger Sitz des Zweiten Südrussischen Propstbezirks, danach bis 1919/20 Rostow. Von 1920 bis 1930 war Rostow Sitz des Propstbezirks Rostow. Um 1914 dürften etwa 30.000 der insgesamt 35.000 Deutschen im Dongebiet Protestanten gewesen sein. Schwäbische Pietisten aus dem Kolonistenbezirk Berdjansk gründeten 1869 eine der ersten Kolonien in Ostheim (Bezirk Mius). Von 1876 bis 1923 wurden sie von eigenen Predigern betreut. 1886 wurde in Rosenfeld bei Ostheim ein erstes evangelisches Kolonie-Kirchspiel gegründet und ein Bethaus gebaut. Propst Johannes von Törne (1858–1936) wurde 1915 in die Verbannung nach Zarizyn verschickt und kehrte erst 1917 zurück. Die übrigen evangelischen Geistlichen versahen im Dongebiet weiter ihren Dienst. Erst im Mai 1918 konnte sich die Kosakenmacht im Dongebiet wieder etablieren. Mitte Mai 1918 kam ein deutsches Besatzungsregiment in den Bezirk Donez.

Katholische Pfarreien wurden zwar ab 1810 (Taganrog, Rostow ca. 1880, Vikariat Nowotscherkassk 1900/04, Grüntal 1907/18, Josefsheim/Pogorelovka, Bezirk Donez, nach 1920) zunächst in den wenigen Städten gegründet, blieben aber unscheinbar, bzw. wurde die Seelsorge durch Pfarreien von außerhalb des Dongebiets versehen.

Die orthodoxe, Alexander Newskij geweihte Hauptkathedrale von Rostow, wurde 1930 abgetragen und danach das Haus der Räte auf dem Platz gebaut. Nur die Gebäude der römisch-katholischen Kirche in Taganrog und Nowotscherkassk bestehen bis heute, in letzterer Stadt auch die evangelische Kirche, die von Baptisten genutzt wird.

Bildung und Wissenschaft

Die deutschen Protestanten hatten in den Städten Kirchenschulen, in vielen Kolonien gab es Dorfschulen. In Nowotscherkassk bestand ein Kosakengymnasium, ab 1840 ein Zoologisches Veterinärinstitut und ab 1907 das Polytechnische Institut. In Rostow gab es ab dem späten 19. Jahrhundert mehrere höhere Bildungseinrichtungen. Im Sommer 1915 wurde die Universität Warschau vor den deutschen Truppen nach Rostow evakuiert, sie war die erste Hochschule in der Stadt und die zweite im Dongebiet. Weitere Hochschulen wurden überwiegend nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Die Gebietsbibliothek wurde Anfang der 1990er-Jahre in Rostow gebaut.

Literatur

Pavel Filevskij verfasste 1898 eine Geschichte Taganrogs (Istorija goroda Taganroga) unter Aussparung des deutschen Anteils (Reprint Taganrog 1996). G. A. Tschebotarjow publizierte 1910 eine Geschichte Rostows. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich wiederum Lokalhistoriker der Geschichte dieser Städte angenommen, wobei sie sich stark auf ältere Vorlagen stützten (Oleg Gavrjuškin Vladimir Sidorov).

Der Mythos der Donkosaken und die Bürgerkriegsepoche haben eine Anzahl von teilweise bekannten belletristischen Werken hervorgebracht. Michail Šolochov (1905–1984) erhielt für seinen Roman Der Stille Don/Tichij Don 1965 den Literaturnobelpreis. Zwei deutsche Autoren, Theodor Kröger (1897–1958; Heimat am Don) und Elisabeth Rein (1897–?; Kaukasischer Sommer) beschreiben deutsches Leben in der Epoche vor und während des Ersten Weltkriegs. Marion Aten (1892–1961), Arthur Orrmont (1922–2007; Last Train over Rostov Bridge) beschreiben die Bürgerkriegsphase. Der katholische Schriftsteller Reinhold Schneider (1903–1958) benannte eine von Kaiser Alexander I. handelnde Erzählung Taganrog (entstanden 1940). Der russische Autor Genrich B. Gofman (1922–95) schuf mit Der Held von Taganrog. Dokumentarischer Roman (Geroi Taganroga. Dokumental’naja povest’; Moskau 1968) eine fiktionale Darstellung zum sowjetischen Untergrund während der deutschen Besatzung von 1941 bis 1943.

Gedächtnis- und Erinnerungskultur

Besteht nach dem Wiederaufleben kosakischer Identität seit dem Ende der Sowjetunion eine reichhaltige Gedächtnis- und Erinnerungskultur, so fehlt eine solche völlig bei den Deutschen, auch im Rahmen der russlanddeutschen Landsmannschaft in Deutschland.

Eine überwiegend russische Erinnerungskultur besteht vor allem in den ältesten Städten des Dongebiets,Taganrog, Novotscherkassk und Rostow am Don. Dort sind architektonische und bildliche Denkmale erhalten oder neu geschaffen worden, die eine reichhaltige, seltener multiethnische Geschichte seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert dokumentieren. Über zahlreiche Architekturdenkmäler seit dem frühen 19. Jahrhundert verfügt Taganrog, das bis zum Zweiten Weltkrieg die multiethnischste Stadt blieb, mit einem wirtschaftlich und politisch bedeutenden Anteil von Griechen. Ein überlebensgroßes Standbild für Peter d. Gr. wurde 1903 aufgestellt, erst 1960 eines für Anton Tschechow anlässlich seines 100. Geburtstages. Damit ist Taganrog der Ort im Dongebiet, in dem sich die Erinnerung am stärksten auf die bürgerlich-vorrevolutionäre Zeit bezieht, auch wenn 1973 vor dem klassischen Gymnasium das Denkmal „Schwur der Jugend“ zum Gedächtnis an die Untergrundbewegung während der deutschen Besatzung 1941 bis 1943 enthüllt wurde. Die deutschen Besatzer wiederum stellten in jenen Jahren das von den Bolschewiki entfernte Peter-Denkmal wieder auf und benannten eine Straße nach dem deutschbaltischen zweiten Stadthauptmann Balthasar von Campenhausen.

1961 wurde im Hafenbereich eine Stele für Giuseppe Garibaldi aufgestellt, der in den 1830er-Jahren als Seemann mehrmals die Stadt besucht hatte. Östlich der Stadt wurde am Ort schwerer Kämpfe zwischen Wehrmacht und Roter Armee am Sambek-Fluss ein Ruhmesdenkmal errichtet.

Die offizielle städtische Erinnerung in Rostow bezieht sich neben den Ursprüngen als Festung auf den großen Streik 1902 (Denkmal 1967), auf das antijüdische Pogrom 1905 sowie auf die Kämpfe im Zweiten Weltkrieg, die mit Denkmalen verewigt wurden, darunter ein Denkmal für die 1943 umgebrachten 30.000 Rostower Jüdinnen und Juden und Sinti und Roma (Smijowskaja Balka, 1973), eine Stele für die „Helden der Sowjetunion“ (1973) und ein Denkmal zur Vertreibung der weißen Bürgerkriegstruppen („Tatschanka“, 1977). Zusammen mit dem vorherrschenden Klassizismus bzw. Neoklassizismus in der Architektur ist die Stadt von einer gemeinrussischen bzw. -sowjetischen Erinnerungskultur geprägt, die historische Elemente nichtrussischer Art marginalisiert. Das heutige Rostow verortet sich in der historischen Erinnerung wesentlich im 20. Jahrhundert.

Die zwischen 1860 und 1941 im Dongebiet lebenden ca. 35.000 Deutschen sind bis heute kaum in der öffentlichen Erinnerung verankert, allerdings auch wenig die seit dem 18. Jahrhundert siedelnden Griechen, wenngleich einige Ortsnamen griechische Ursprünge belegen („Lakedemonovka“). Anders verhält es sich mit den armenischen Siedlern. Bis heute lebt im Rostower Stadtbezirk Proletarskij, dem vormaligen Nachitschewan, eine starke armenische Minderheit mit eigenen kulturellen Einrichtungen. Juden werden vor allem als Opfer insbesondere der deutschen Massentötungen zwischen 1941 und 1943 erinnert, nach 1992 wurden für sie mehrere Denkmäler errichtet.[10] Die Gedächtnis- und Erinnerungskultur ist mit Ausnahmen in Taganrog und Nowotscherkassk stark von der Sowjetzeit und militärisch-kriegerischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts geprägt.

5. Bibliographische Hinweise

Literatur

- Erik Amburger: Die Pastoren der evangelischen Kirchen Rußlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1917. Erlangen 1998.

- O. V. Erochina: Nemeckoe predprinimatel’stvo v chozjajstvennom komplekse juga Rossii 1860–1930-e gg. [Deutsches Unternehmertum im wirtschaftlichen Komplex Südrusslands]. Volgograd 2011.

- A. I. Gozulov: Poselennye itogi perepisi naselenija 1926 goda v Severo-Kavkazskom krae [Ansiedlungsbilanz der Bevölkerungserhebung von 1926 im Nordkaukasischen Gebiet]. Rostov/D. 1929.

- Robert H. McNeal: Tsar and Cossack, 1855–1914. London 1987.

- Reinhard Nachtigal: Die Dondeutschen 1830 bis 1930. Augsburg 2005 (russ. Übersetzung: Donskie nemcy 1830–1930 gg. Augsburg 2007).

- Ders.: Taganrog als historischer Ort: Rußlands „Perle des Südens“ und ihre Bedeutung für Westeuropa. In: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte 9,2 (2005), S. 117–155.

- Nemcy Rossii. Ėnciklopedija [Die Deutschen Russlands]. Bde. 1-3. Moskau 1999–2006.

- Dietmar Neutatz: Die ‘Deutsche Frage’ im Schwarzmeergebiet und in Wolhynien. Politik, Wirtschaft, Mentalitäten und Alltag im Spannungsfeld von Nationalismus und Modernisierung (1856–1914). Stuttgart 1993.

- D. Nojtatc: Oblast’ Vojska Donskogo [Das Gebiet des Donischen Heeres], in: Nemcy Rossii. Ėnciklopedija. Bd. 2 (K – O). Moskau 2004, S. 669–672.

- Shane O’Rourke: Warriors and Peasants. The Don Cossack in Late Imperial Russia. London 2000.

- Rostov-na-Donu. Atlas ot Kreposti do stolicy Donskogo kraja [Rostow am Don. Ein Atlas von der Festung bis zur Hauptstadt des Dongebiets]. Rostov/D. o.J.

- Josef Schnurr: Die Kirchen und das religiöse Leben der Russlanddeutschen. Evangelischer Teil. Stuttgart (2. Aufl.) 1978.

- A. G. Tereščenko/A. L. Černenko: Rossijskie nemcy na juge Rossii i Kavkaze [Die Russlanddeutschen im Süden Russlands und im Kaukasus]. Rostov/D. 2000.

Periodikum

- Heimatbuch der Deutschen aus Rußland. Jahrgänge 1956–1989.

Anmerkungen

[1] Nachtigal’, Rajnchard: Donskie nemcy 1830–1930. Augsburg 2007, S. 146 f.

[2] Benjamin Pinkus/Ingeborg Fleischhauer: Die Deutschen in der Sowjetunion. Geschichte einer nationalen Minderheit im 20. Jahrhundert (= Osteuropa und der internationale Kommunismus, 17). Baden-Baden 1987, S. 250–253. S. 253: „Zuerst müsse einmal eine ‚menschenwürdige Lebensführung’ dieser Volksdeutschen sichergestellt werden.“

[3] Nachtigal: Dondeutsche, S. 70 und 111.

[4] Vsesojuznaja perepis’ naselenija 1937 goda: Obščie itogi. Sbornik dokumentov i materialov. Moskau 2007, S. 100.

[5] Nachtigal: Dondeutsche, S. 88-91. Von den 1600 Aktien der Južnaja Bavarija hielt Stucken & Co. 1262 Anteile, weitere Aktien befanden sich im Besitz von anderen deutschen Teilhabern, u.a. E. K. Prophet. Die Brauerei hatte 99 Angestellte, der Jahresumsatz betrug 500.000 Rubel. Es gab zwei weitere deutsche Kleinbrauereien in Rostow, Donskaja Bavarija und Mjunchen. Die Stadt war Zentrum der südrussischen Brauwirtschaft.

[6] Peter Kenez: Civil War in South Russia. The First Year of the Volunteer Army. Berkeley/Cal. 1971, S. 58 ff. und 120 ff.

[7] Aleksandr V. Mirgorodskij: Krasnyj desant 1918 goda [Die roten Landungstruppen 1918]. St. Petersburg 2022.

[8] Tereščenko: Rostov, S. 349 behauptet ein Wiedererstehen des Deutschtums in der Stadt, die 1979 etwas über 1.000 Russlanddeutsche hatte. Nach dem Ende der Sowjetunion wurden das Deutsche Haus und die Gesellschaft Vidergeburt-Don gegründet, doch wanderten seitdem viele Deutsche in die Bundesrepublik aus. Kontakte bestehen seit 1977 zur Partnerstadt Dortmund.

[9] Nachtigal: Dondeutsche S. 98–104, 128–130.

[10] https://www.memorialmuseums.org/denkmaeler/view/812/Denkmal-%C2%BBSchlucht-des-Todes%C2%AB-f%C3%BCr-die-Juden-der-Stadt-Taganrog

https://www.memorialmuseums.org/denkmaeler/view/355/Denkmal-%C2%BBSmijowskaja-Balka%C2%AB

https://www.memorialmuseums.org/denkmaeler/view/1582/Erinnerung-an-Aleksandr-Petscherski-in-Rostow-am-Don.

Zitation

Reinhard Nachtigal: Dongebiet. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 2025. URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32556 (Stand 06.03.2025).

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright © Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Projekts „Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber vorliegt. Bitte kontaktieren Sie: ome-lexikon@uol.de

Wenn Sie fachliche Hinweise oder Ergänzungen zum Text haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe von Literatur- und Quellenbelegen an die Redaktion.